|

小紋三役

微細な点などで構成された無限の文様世界「小紋染め」については、10回と11回に書きましたが、

今回は、いつの頃からかいわれ始めている「小紋三役」について。

「小紋三役」(専門的には「錐小紋三役」)は「小紋」を代表する、格式の高い文様とされています。

家紋をつければ略礼装として着られます。

三役とは「鮫(さめ)小紋」「通し(とおし)小紋」「行儀(ぎょうぎ)小紋」の三つ。

これらの文様は型紙の彫りや、小紋染の技術においても基本的なものであり、なおかつ高い技術を必要とします。

たとえば30センチ幅で、送りが18センチとすれば、その中には4万とも5万余ともいえる粒が彫られています。

いずれも文様が単調なだけに、歪みや、斑が出ないようにするには、技術とともに集中力を持続する必要があります。

職人魂は普通の人たちには見えない部分にもこだわり、技を競っていました。

それは現在のあらゆるジャンルの職人さんたちも同じことでしょう。特に世界に誇れる日本人の技であり、文化です。

では、三役の文様について見てゆきましょう。

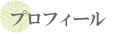

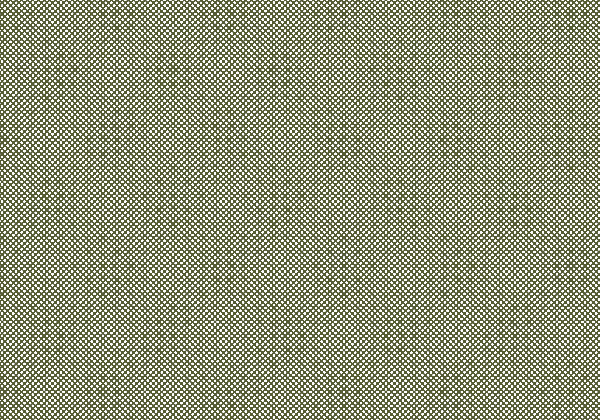

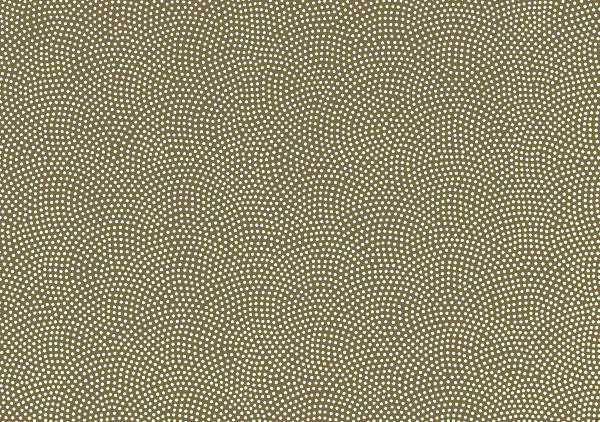

「鮫小紋」

点の粒が弧を移動して描くように繰り返す文様。鮫の皮に似た感じなので、この名前がつけられました。

鮫皮は刀の柄や鞘(さや)など、武具の一部に使用される高級な素材でした。

「鮫小紋」は型紙の彫りを一手に扱っていた、紀州徳川家の裃に使われ、「定め小紋」として占有していた文様です。

鮫文様の中でも最も細かいものは「極鮫」といわれます。

次に細かいものは「ニタリ鮫」。その他、彫り師によって弧の作り方が違っています。

専門的になりますが、鮫小紋の作り方が以前から疑問でした。

一つの粒を中心に6角(6の点)の7ヶの最小単位を連続して作るとか、

1ヶ、2ヶ、3ヶの粒を平行に並べて三角形を作り、この最小単位の組み合わせで作る、などの説を聞いたことがあります。

しかし、型紙師にうかがったのですが、現在でも法則はわからないようで、昔の型を基に写しているそうです。

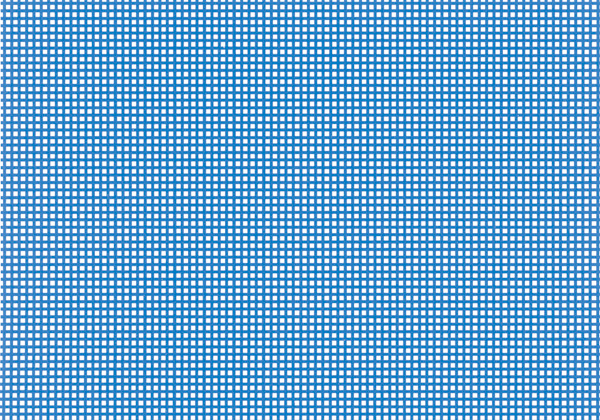

極鮫

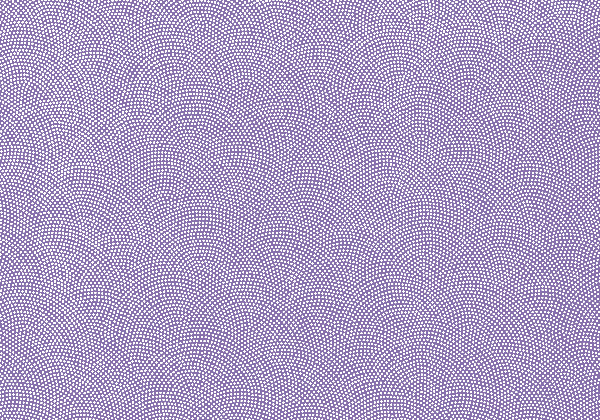

ニタリ鮫

「極鮫」よりは点の数が少ない。

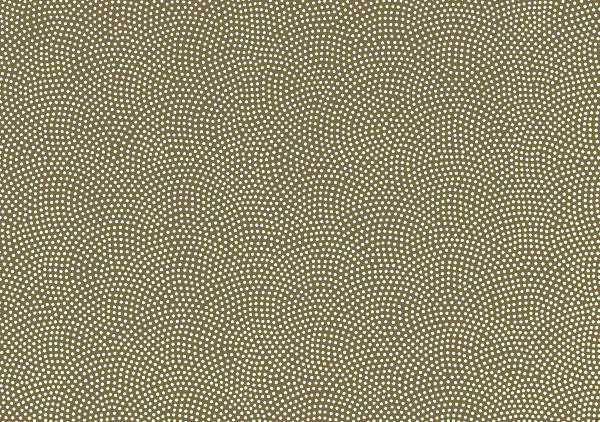

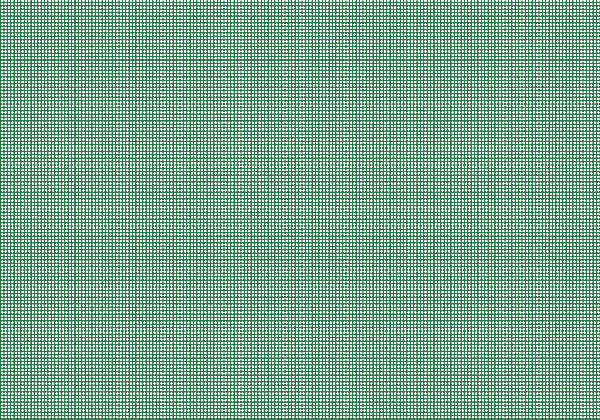

「通し小紋」

粒が縦横、直角に交差し、等間隔に並んでいる文様。「錐彫り」という技法で彫られた小紋の中では最も古い文様です。

整然と並んでいるところから、四方に筋を通し、正しく生きられるようにという意味合いが込められています。

1寸(約3センチ)四方の中に900の粒を彫ったものを「極通し」といいますが、

粒の大きさや、粒の形も丸や四角があり、種類が多くあります。

こんなシンプルな文様にも江戸時代の人たちは、目に見えないような変化を求めていました。

通し

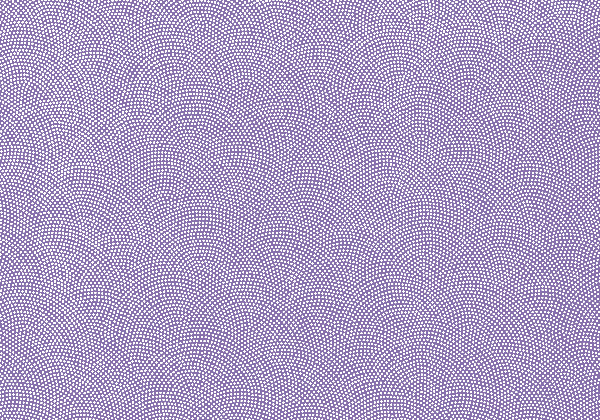

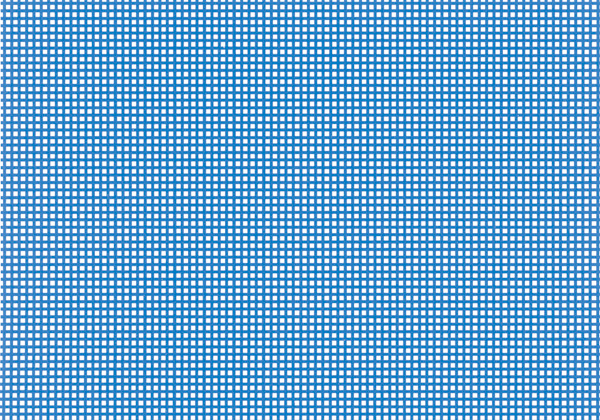

角通し

通し文様ですが、一つずつの粒が四角になっていて、丸よりも更に難しい文様です。

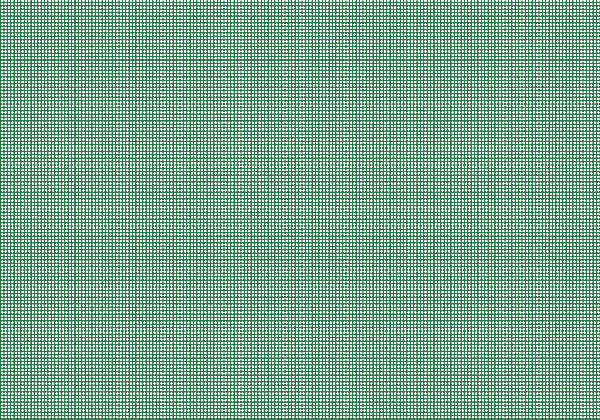

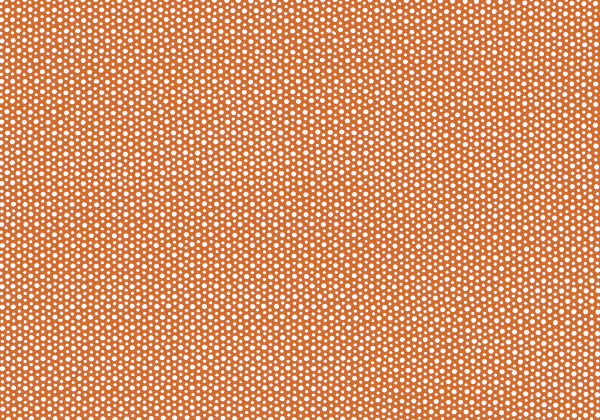

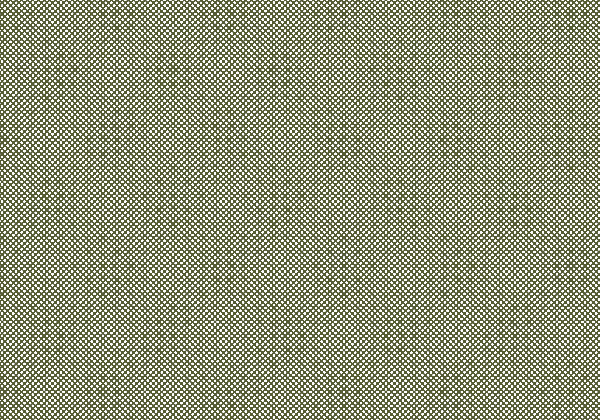

「行儀小紋」

粒の並びが45度に交差する文様。お辞儀をするときの角度ともいわれ、

整然と行儀良く並んでいるところから、行儀作法、礼を尽くすの意味が込められています。

行儀

大小霰行儀

粒の大きさに大小があります。大小の道具を使い分ける、こちらも難しい作業です。

「小紋三役」は小紋の代表と考えられていますが、いろいろと調べてみると、

このように呼ばれたのは、どうもそれほど古いことではなく、

近代になって、呉服屋さんが作ったセールスコピーと思われます。

「小紋」という名称は江戸時代からあったのですが、「江戸小紋」という正式名称ができたのが、昭和30年です。

ひょっとしたら、その頃からかもしれません。

お嫁に行く娘さんに、「鮫小紋」で怖いものから身を守り、物事の筋を「通し」、「行儀」を重んじるようにと、

3枚セットでまとめ買いをしてもらうために、頭の良い呉服屋さんが考え出したのではないでしょうか。

家紋をつければ礼装用にも使えるというのも、何となく説得力があります。

私が呉服屋ならば「これらの文様は無難にどんな場所にも着て出かけられますし、

染め色も落ち着いた色にすれば着る人の年齢に関わりなく着られます。是非3点セットで、揃えてください。

一生物ですよ。というよりも、流行に関係ないので、お子さまの代まで使えますよ」とお客さんに勧めるでしょう。

02 October 2013

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

| バックナンバー |

| vol.062 | 露芝(つゆしば)と秋草 | 25 September 2013 |

| vol.061 | 月と兎 | 18 September 2013 |

| vol.060 | 茄子 | 11 September 2013 |

| vol.059 | 葡萄 | 04 September 2013 |

| vol.058 | 撫子 ナデシコ | 28 August 2013 |

| vol.057 | 瓢箪(ひょうたん) | 21 August 2013 |

| vol.056 | 麻の葉 | 14 August 2013 |

| vol.055 | 蝙蝠 | 07 August 2013 |

| vol.054 | 朝顔 | 31 July 2013 |

| vol.053 | 鉄線 | 24 July 2013 |

| vol.052 | 立涌(たちわく、たてわき) | 17 July 2013 |

| vol.051 | 浴衣 | 10 July 2013 |

| vol.050 | 七夕 星 | 03 July 2013 |

| vol.049 | 雑巾 江戸のリサイクル | 26 June 2013 |

| vol.048 | 傘 | 19 June 2013 |

| vol.047 | 雨 雨龍(あまりょう) | 12 June 2013 |

| vol.046 | 桐 | 05 June 2013 |

| vol.045 | 藤 | 29 May 2013 |

| vol.044 | 燕 | 22 May 2013 |

| vol.043 | 柳 | 15 May 2013 |

| vol.042 | 江戸の子どもたちと玩具文様 | 08 May 2013 |

| vol.041 | 端午の節句 菖蒲文様 | 01 May 2013 |

| vol.040 | 貝文様 潮干狩り | 24 April 2013 |

| vol.039 | 向かい文様 江戸時代の恋愛観 | 17 April 2013 |

| vol.038 | 蝶 | 10 April 2013 |

| vol.037 | 霞か雲か | 03 April 2013 |

| vol.036 | 桜の花見 | 27 March 2013 |

| vol.035 | 「花」といえば桜 | 20 March 2013 |

| vol.034 | 春野 | 13 March 2013 |

| vol.033 | 蘭、四君子 | 06 March 2013 |

| vol.032 | 桃の節句 | 27 February 2013 |

| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |

| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |

| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |

| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |

| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |

| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |

| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |

| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |

| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |

| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |

| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |

| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |

| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |

| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |

| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |

| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |

| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |

| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |

| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |

| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |

| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |

| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |

| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |

| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |

| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |

| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |

| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |

| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |

| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |

| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |

| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |

|