|

麻の葉

私の仕事場は神楽坂にあります。場所柄か、この季節になると越後上布や小千谷縮など、麻の着物の女性を時々見かけます。

特に白地の着物姿は見るからに涼しげで、これぞ「日本の夏」のイメージです。

麻は人類にとって最も古くからの、生活資材のひとつでした。

エジプトでは紀元前5000年頃、すでに衣料として使用されていましたし、ミイラは麻布で包まれていました。

中国では1500年以上前から漢方薬として使われ、痛み止め、胃腸病、皮膚病などに効果があるといわれています。

日本でも縄文時代以前から自生していた麻は、日常の生活に使用されていたことが、

静岡県登呂遺跡から麻の織物が出土していることからもわかります。

日本最古の歴史書『古事記』にも麻についての記載がありますし、正倉院御物にも納められています。

平安時代の貴族は絹の衣装でしたが、武士は麻が中心でした。

木綿が普及する江戸中期までは、人々の通常の衣服は麻が一般的でした。

江戸時代になって、木綿が日本で生産されるようになっても、裃などの礼服には麻を使用していました。

麻は通気性が良いことや、矢を通しにくいところから、陣幕や、その他の軍需用にも広く使われ、

天然の繊維の中では、最も耐久性に優れ、漁網、釣り糸、蚊張、荷物紐などに使われていました。

また、麻は日本の伝統文化や信仰から切り離せないものでした。

神事には場を清め、神にたてまつる「祓具」として用いられ、同じように「麻の葉文様」にも、邪気を祓う力があるとされました。

このことが、子どもの着物に多く使われる理由のひとつです。

今週は「麻の葉文様」。

正六角形を基本にしたこの幾何学文様は、古くからあったのですが、

この名称は、形から見えるイメージが麻の葉に似ているところから、近世になってから付けられたようです。

春に蒔いた麻の種は、夏には数メートルの高さまで生長し、土用の頃に刈り取りをします。

万葉集の枕詞に「夏麻引く(なつそびく)」があります。この成長の早い生命力を麻の葉の文様に重ねました。

文様としての歴史も古く、平安鎌倉時代の仏像、仏画、建築等に幅広く使われています。

『妹末山婦女庭訓(みもせやまおんなていきん)』など歌舞伎の衣装でも多く使われています。

あどけなさの象徴として女性の襦袢や帯、袋物に好まれ、特に麻の葉の鹿の子絞りは女らしさを際立たせます。

文化・文政年間、歌舞伎『八百屋お七』の火の見櫓の場では、

五代目岩井半四郎が浅葱色の「麻の葉段鹿子」の振袖で登場し、大流行しました。

ごく普通の町娘が恋に狂って見せる麻の葉文様の着物姿は遠くからも文様がわかり、印象的だったでしょう。

以後、麻の葉文様は若い娘の着物の柄として、他の芝居でも使われ、定番となったようです。

麻の葉

麻は成長が早く、その強い生命力にあやかって子どもの健やかな成長を願う文様です。

また「麻の葉文様」には魔除けの力があるといわれ、産着や子どもの着物に使用されました。

しかし、なんといってもこの文様は女性の襦袢や、帯、袋物などに使われることが多かったようです。

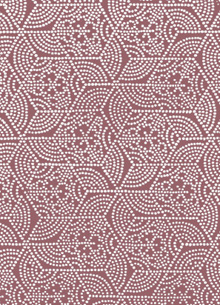

麻の葉 麻の葉小紋

若い女性用に好まれた柄です。「麻の葉の鹿子絞り」ならば、さらに人気が高いでしょう。

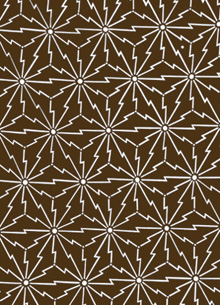

捻れ麻の葉

江戸の町衆は捻れ文様が大好きでした。

物事を何でも斜に見る、ひねくれ者が多かったのでしょうか。

それだけ生活に余裕が出来、それなりに平和な時代だったのでしょう。

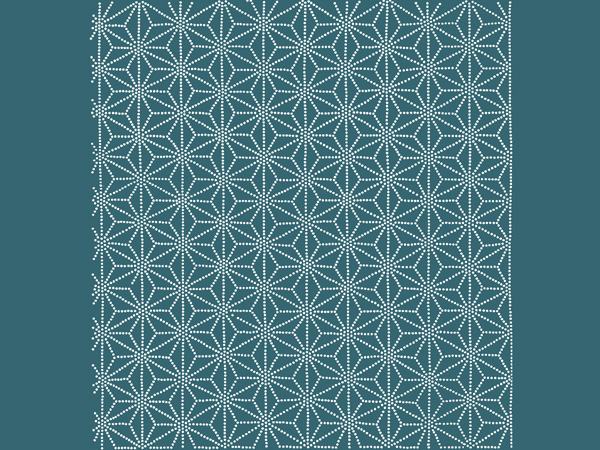

麻の葉に向かい鶴

麻の葉文様の中に、吉祥の向かい鶴を組み入れた文様です。

このように、細かな幾何学文様の中に、さらに文様を組み入れるには、高度な型彫りの技術が必要です。

麻の葉くずし

「麻の葉」の基本の六角形に変化を付けて様々に愉しみました。

しかし、「麻の葉文様」のように上下左右、四方に連続するパターンは

少しでも歪みが生じると目立ってしまうので、型を彫る人にとっては、とてもこまやかな神経を使う仕事です。

変わり麻の葉

人気の麻の葉文様は様々にアレンジされました。

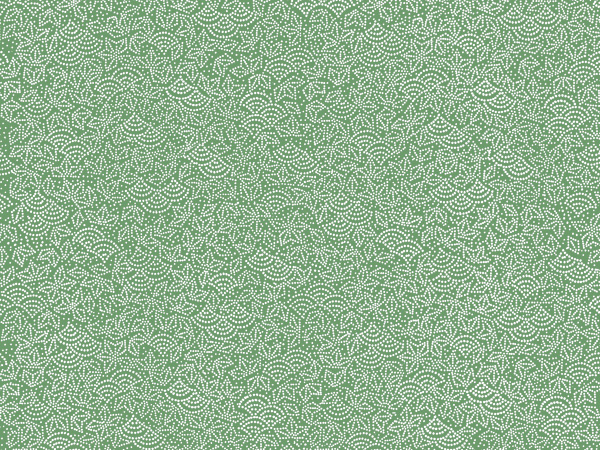

破れ麻の葉と青海波

青海波文様などと、麻の葉の組み合わせ文様

越後上布の着物の女性と一献傾けたいなどと思っているだけで、なかなか実現しません。

思いとは違い、今年も暑い暑い夏の夜が続きます。ご同輩の皆様、どうぞご自愛のほどを…。

14 August 2013

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

| バックナンバー |

| vol.055 | 蝙蝠 | 07 August 2013 |

| vol.054 | 朝顔 | 31 July 2013 |

| vol.053 | 鉄線 | 24 July 2013 |

| vol.052 | 立涌(たちわく、たてわき) | 17 July 2013 |

| vol.051 | 浴衣 | 10 July 2013 |

| vol.050 | 七夕 星 | 03 July 2013 |

| vol.049 | 雑巾 江戸のリサイクル | 26 June 2013 |

| vol.048 | 傘 | 19 June 2013 |

| vol.047 | 雨 雨龍(あまりょう) | 12 June 2013 |

| vol.046 | 桐 | 05 June 2013 |

| vol.045 | 藤 | 29 May 2013 |

| vol.044 | 燕 | 22 May 2013 |

| vol.043 | 柳 | 15 May 2013 |

| vol.042 | 江戸の子どもたちと玩具文様 | 08 May 2013 |

| vol.041 | 端午の節句 菖蒲文様 | 01 May 2013 |

| vol.040 | 貝文様 潮干狩り | 24 April 2013 |

| vol.039 | 向かい文様 江戸時代の恋愛観 | 17 April 2013 |

| vol.038 | 蝶 | 10 April 2013 |

| vol.037 | 霞か雲か | 03 April 2013 |

| vol.036 | 桜の花見 | 27 March 2013 |

| vol.035 | 「花」といえば桜 | 20 March 2013 |

| vol.034 | 春野 | 13 March 2013 |

| vol.033 | 蘭、四君子 | 06 March 2013 |

| vol.032 | 桃の節句 | 27 February 2013 |

| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |

| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |

| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |

| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |

| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |

| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |

| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |

| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |

| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |

| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |

| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |

| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |

| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |

| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |

| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |

| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |

| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |

| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |

| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |

| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |

| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |

| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |

| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |

| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |

| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |

| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |

| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |

| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |

| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |

| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |

| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |

|