|

貝文様 潮干狩り

貝は古墳時代のあちこちの遺跡から見つかるように、太古からなじみの深い食べ物です。

江戸時代、3月3日は雛祭りであり、潮干狩りの日でもありました。

雛祭りには潮汁も定番です。潮干狩りは水辺の行事であることから祓いの雛を流すための行事になったともいわれます。

江戸時代、品川の沖は潮干狩りの名所でした。

春の大潮は干満の差が大きく、遠浅の江戸前の海は多くの貝が捕れました。

なかでも佃沖、深川州崎、芝浦、高輪も人気の場所で、子どもや女性も大勢で愉しみました。

あさりや蛤などの二枚貝は2月から4月にかけてが最もうまい時季。

このあさりのすまし汁をご飯に掛けたのが「深川飯」です。

気の短い江戸っ子の漁師が手っ取り早く食べられるように考案したB級グルメです。

あさりの炊き込みご飯もいいですね。久しぶりに食べに行きたくなりました。

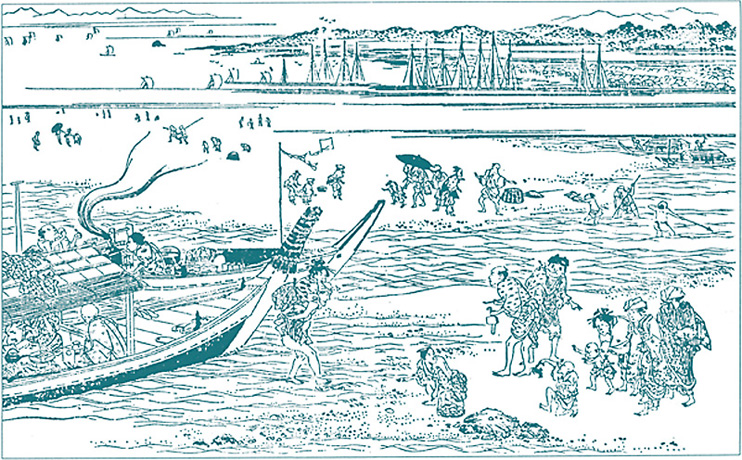

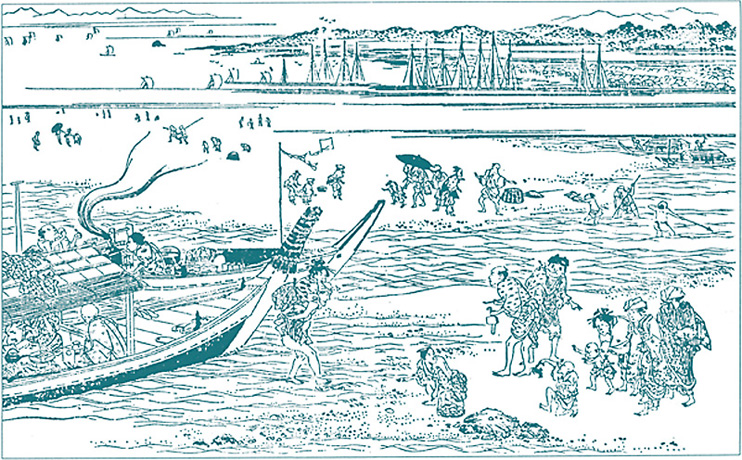

品川沖潮干狩りの人出「江戸名所図会」

潮干狩りの方法は朝から遠浅の海に繰り出し、潮が引くのを待って貝や小魚を採る方法と、

図のように舟で沖まで行き、潮の引いたところに下りて貝や小魚や、砂の中にいるヒラメなどを採る方法がありました。

手前の舟には宴会の用意があります。その奥の舟は煮炊きをし、食事を売る料理船です。

こちらの潮干狩りは、舟を仕立てるのでお金がかかり、限られた人たちのレジャーだったでしょう。

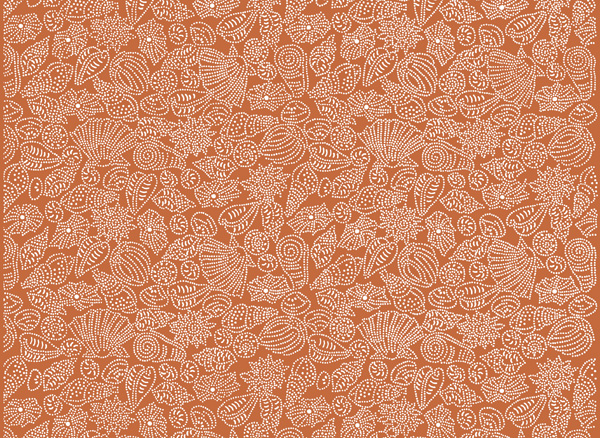

貝尽くし

この文様は貝類図鑑のような文様ですが、貝は種類が多く、形の変化にも富んでいるので、

写実的な表現の文様になっているのがほとんどです。

伊勢浦

伊勢は桑名の名物に蛤があります。桑名の蛤は歴代の将軍に献上されていました。

また、江戸時代の滑稽本『東海道膝栗毛』には、弥次さん喜多さんが、焼き蛤を楽しんでいる様子が書かれています。

しかし、現在では「桑名の蛤」が絶滅の危機になっていると聞きます。

この文様の名称が消えないように、何とか育ててもらいたいものです。

蛤に青海波

二枚貝の蛤は、「貝合わせ」に使われます。

同じ貝同士でないとぴったり合わないところから、めでたい夫婦和合の象徴的な文様素材です。

板屋貝

現在は「板谷貝」と表記されています。

この柄は少々誇張されていますが、扇を広げた形で、放射筋が強く、板葺き屋根を連想させるのでこの名がつけられました。

帆立貝に似た二枚貝で、乾物としても人気がありました。

昭和30年頃まではこの貝殻が台所用の杓子に使われていたので「しゃくし貝」ともいわれていました。

日本中の浅瀬は干拓や保岸工事などの影響で、かなり少なくなってしまいました。

潮干狩りも前もって貝をばらまいてからという、考えられないことになってしまいましたし、

売られている貝もどこ国のものか、怪しげなことにもなってきました。

日本の農業、漁業はTPPで守れるのでしょうか。

でも、この問題は日本だけが良くなればいいというわけにはいかないでしょう。

24 April 2013

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

| バックナンバー |

| vol.039 | 向かい文様 江戸時代の恋愛観 | 17 April 2013 |

| vol.038 | 蝶 | 10 April 2013 |

| vol.037 | 霞か雲か | 03 April 2013 |

| vol.036 | 桜の花見 | 27 March 2013 |

| vol.035 | 「花」といえば桜 | 20 March 2013 |

| vol.034 | 春野 | 13 March 2013 |

| vol.033 | 蘭、四君子 | 06 March 2013 |

| vol.032 | 桃の節句 | 27 February 2013 |

| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |

| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |

| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |

| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |

| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |

| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |

| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |

| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |

| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |

| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |

| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |

| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |

| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |

| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |

| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |

| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |

| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |

| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |

| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |

| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |

| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |

| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |

| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |

| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |

| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |

| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |

| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |

| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |

| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |

| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |

| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |

|