|

文字小紋

今回はクイズも入れて文字文様です。

文様の中に和歌や、地名、吉祥的なめでたい文字を入れることは時々ありましたが、

文字だけで文様構成したのは小紋染めの特長を生かした型染めの文様が初めてでしょう。

文字だけで、文様を作ろうという発想だけでもユニークです。

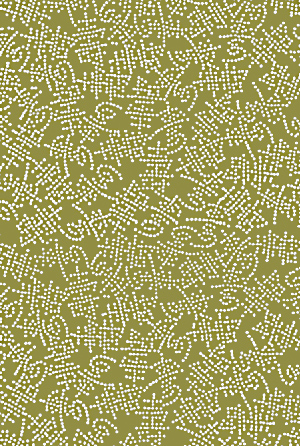

最初の文様は寿司屋の湯飲みなどでおなじみの「寿」です。2種類の書体で寿の文字を全面に散らしていますが、

重なったり、欠けたりしている文字は一つもありません。しかも、少し離れて見ても空間がバランスよく空いています。

50センチも離れればとても文字は読めず、単純な一色の文様になってしまします。

簡単そうに見えますが、文字をこれだけバランスよく配置するのは、大変な感覚が必要です。

江戸時代の中頃から、諸国の名所を絵入りで紹介する「名所図絵」が版本などに登場しました。

江戸後期になると浮世絵の広重でお馴染みの『東海道五十三次』を始め、

『中山道』、『江戸』など全国各地の景勝地が浮世絵となり、大人気でした。

誰もが自由に旅することができる時代ではなかったので、

こうした浮世絵は、現在の絵はがきや、旅行カタログ以上に人気があったことでしょう。

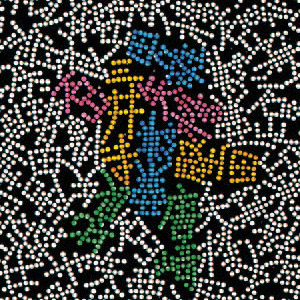

上図は「近江八景」というタイトルです。

中国山水画の伝統的画題に、湖南省洞庭湖周辺の八つの名所を「瀟湘(しょうしょう)八景」と言ったものがあります。

それになぞらえて、近江、琵琶湖周辺湖南地方の八景勝地を名所図絵にした版画が大評判になりました。

その八つの名所の文字を全て取り込んで文様にしたのが上図です。

詳しくは「三井寺」の晩鐘、「堅田」の落雁、「矢橋(やばせ)」の帰帆、「比良」の暮雪、「唐崎」の夜雨、

「瀬田」の夕照、「粟津」の青嵐、「石山」の秋月となります。下の図は八カ所17文字の色分けです。

最近はほとんど見かけなくなりましたが、大工さんなどが着ていた印半纏(しるしばんてん)に、こんな文様がありました。

屋号などをデザイン化したものです。2つとも「吉」の字です。下左図が「吉鱗」。三角を鱗ともいいます。

下右図は「角吉の字」ですが、菱形にした「吉の字菱」は團十郎好みです。

|  |

| 吉鱗 | 角吉の字 |

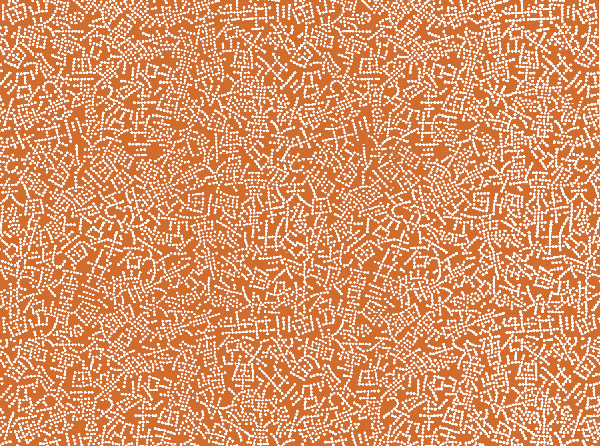

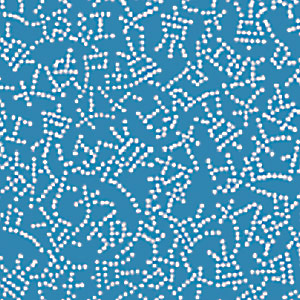

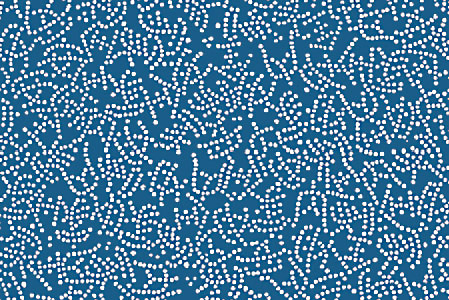

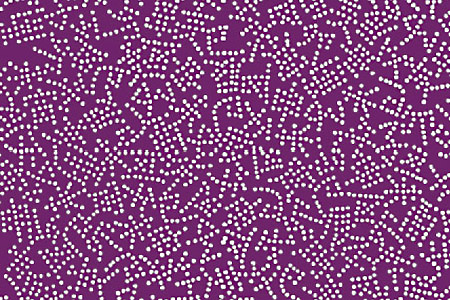

さて、以下の3つの文様をクイズとします。

中に入っている文字は何なのか考えてください。正解者には賞品が出ます。

答えは再来週の「文様がたり」でお教えしますので、再来週の火曜日までに回答をください。

文様1

文様2

文様3

これらの文字文様の着物を着ている姿を想像してみてください。

通りすがりや、立ち話などではこの文字は読めません。文字が読める二人の距離は、どうなりますか。

この着物を着たことで、どれだけの人がお近づきになれたでしょうか。

そこで、現代版文字文様をどなたか考えてください。何かおもしろそうなことが始まりそうではないですか。

クイズの答えは、 クイズの答えは、 へ、お名前、郵便番号、ご住所と共にメールでお送りください。 へ、お名前、郵便番号、ご住所と共にメールでお送りください。

締め切りは9月11日(火)です。正解された方には熊谷さんから、すてきなプレゼントがあります。

(図版は『日本の文様 染めの型紙』クレオ刊、『DVD付江戸文様素材集697』新人物往来社刊)

29 August 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|