|

波文様五題

前回に続き、波の文様です。波の文様や名称は、どれほどの種類があるのか解りません。

小波(さざなみ)、青海波、流水、観世水、立浪、片男波などなど。

水の豊かな日本でこそ生まれた文様の数々、今回はその中のいくつかを「染めの型紙」を使って見ていきましょう。

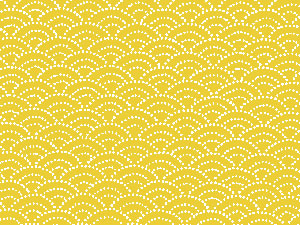

青海波(せいがいは)

同心円を鱗状に並べた文様です。悠久に押し寄せる波の様子を意匠化したもので、婚礼衣装に使われたりします。

日々の暮らしが平穏な波のように、穏やかでありたいという願いが込められた文様です。

名称の由来は舞楽の「青海波」の衣装に使われたのが起源とされます。

着物の地紋だけでなく、工芸品の地紋として多用されています。

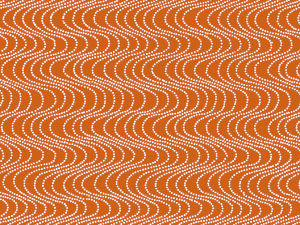

観世水(かんぜみず)

渦巻く水を横段に並べ意匠化したものです。

能楽の観世家の定式文(じょうしきもん)として使ったところから、この名称が付けられました。

この文様も流水や、草花を加えて使用されます。

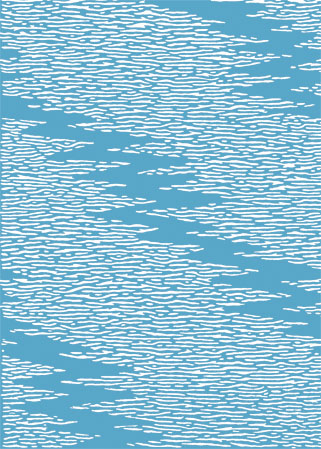

流水

この波の原型は弥生時代の銅鐸にも見られるように、古くから使われている水の文様で、

滔々(とうとう)と流れる水を優雅に文様化しています。

単独で使用されることもありますが、このパターンは水草や、水鳥などを加えて

水辺文様の基本の文様とされることも多く見られます。

小波(さざなみ)

水面を渡る風のざわめきのような、かすかな水面の表情をとらえた繊細な文様です。

単純な文様に見えますが、着物になれば大胆な連続文様の柄に変化します。

近くで見た文様も少し離れて見ると、また違った見え方をします。

波濤

荒々しく逆巻く波の一瞬をとらえた文様です。

葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』、浪裏富士でお馴染みのダイナミックな波の表情です。

この激しい波の一瞬を見事にとらえた表現は、どうすればできるのか不思議です。

当時の人たちの、ものをとらえる眼力の優れていたことには、驚かされます。

そしてこの迫力ある文様は闘争心を強調する波文として好まれました。威勢の良い若者衆にはぴったりの文様でしょう。

この波濤文様は「立浪」「片男波(かたおなみ)」とも呼ばれます。

余談ですが相撲に「片男波部屋」というのがありますが、いかにも強そうではないですか。

08 August 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。