|

これから、皆さんがお召しになっている着物に染められたり、織られたりしている文様について書かせていただくことになりました。

私の仕事はブックデザインで、装丁や写真集などのレイアウトをしています。

仕事柄、若い頃から様々な文様に興味をもっていました。

その中でも特に江戸時代の小紋柄や、更紗文様が好きで、資料として集めています。

江戸時代以前は一般庶民の着物はほとんどが単色の染めでした。

しかし江戸時代になると、木綿の生産が温暖な地方から始まり、日本各地で大きな街には染め所ができていきました。

そして、型染めや絞り、縞や絣の織物と、文様の種類が一気に広がっていったのです。

皆さんが今着ている着物の文様はこの時代に生まれ、伝承されてきたものがとても多いので、

これから江戸時代の文様を中心に四方山話的に、気軽に書かせていただこうと思っています。

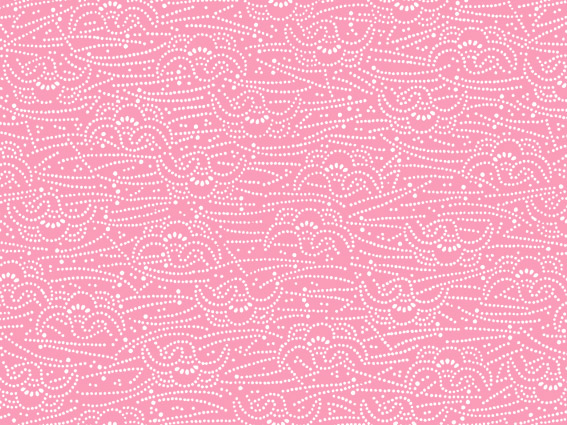

梅鶴に松葉(うめづるにまつば)

第一回目はおめでたく吉祥文様からにしましょう。

吉祥文様とは、良い兆し、めでたい印を言います。本来、吉祥文様の多くは中国から来た思想に基づいたものでした。

しかし、比較的世の中が安定していた江戸時代には、中国伝来の深遠な教理よりも現世利益、

わかりやすい吉祥文様が生まれ、果ては語呂合わせや茶化しの効いた、日本的で明るく大らかな吉祥文様を作り出されました。

百花に先駆けて咲く梅はかぐわしい香りの良さや、清らかな花であるところから、

気品が高く高貴な花の代表として中国から伝わったものです。

梅の花の輪郭線を鶴の羽と胴体に見立てたのが、この鶴文様です。一見、雲の上を舞う舞鶴のように見えますが、

雲に見える曲線は松葉です。

松は常磐木(ときわぎ)といって、厳しい冬の寒さにも耐え、四季を通して緑を保つ常緑樹の一つです。

このことから松は、生命力があり、不老不死の樹木とされ、吉祥文様の中でも頻繁に登場します。

白雲の上を舞う、これまた白い鶴の姿はなんとも気品があり、優雅な文様です。

松、梅、鶴を一つの文様にまとめて、めでたさも三倍です。遊び心たっぷりの梅鶴文様はいかがでしょうか。

江戸時代はこのような「見立て文様」という、別のものになぞらえたり、見立てて、

意味合いを重ねる文様に大変人気があり、ユニークで、面白い文様が生まれた時代です。

これからも折に触れて楽しい文様を紹介していきましょう。

そしてこの細かい文様は「江戸小紋」といいますが、江戸小紋についてもいずれ詳しく書きます。

25 July 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|