|

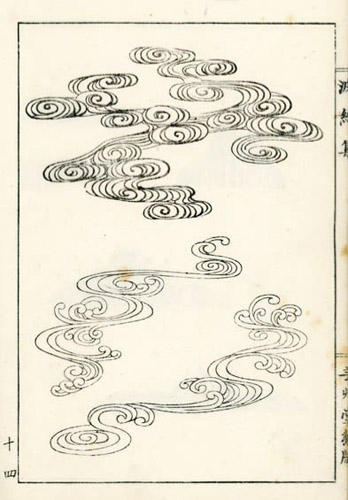

『波紋集』

今年の夏はさわやかな夏であってほしいと願いますが、

江戸時代、夏の涼を求めるには一番手っ取り早いのが団扇だったでしょう。

団扇には涼しさを感じさせる波文様がよく使われます。

全く形が定まらず、捕らえどころのない水の動きを、江戸時代の職人は陰影をつけず、墨の線だけで見事に表現しました。

ちなみにヨーロッパの画家たちは濃淡をつけ、立体的にリアルに表現しました。

穏やかに流れる流水、水面のわずかな風の動きをとらえた小波、押し寄せる波、渦巻く波、

そして荒々しい波頭(なみがしら)をとらえた波濤文様。

古くから描かれれてきた波の様々な姿を、明治時代にまとめて出版された『波紋集』という版本があります。

3分冊に分かれた和本ですが、全体で450種類以上の波の絵柄が掲載されています。今回はその中からほんの一部を紹介します。

日本人の波の表現はその姿をリアルに写し取るのではなく、表現の内に、波のスピード感、力強さを強調したり、

さらには、人間の感情表現である、ものの哀れや、悦び、悲しみ、優雅さまでも重ね合わせた表現になっています。

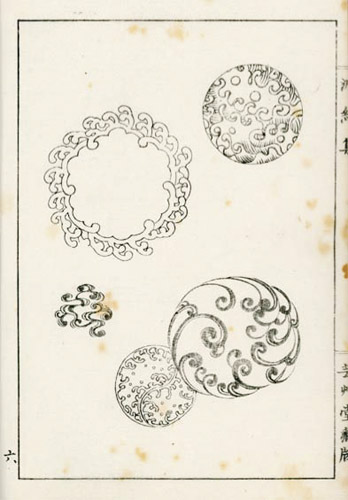

日本人の誇れる表現方法だと思います。特に円の中に波を納める丸文は、我が国独自の表現です。

日本にはどこの家にも家紋があり、その多くが丸文様です。

そんなことから日本人は丸文様が好きになったのかもしれませんが、

波を丸文にするには、絵師としても相当なデザインの力量が必要です。

19世紀末のフランスを中心にしたヨーロッパで見られた日本趣味、ジャポニスムで知られるように、

浮世絵がゴッホやモネなど印象派の画家に影響を与えたことはあまりにも有名です。

陰影をつけずに、思い切った一本の線が表現する感情豊かな表現方法は

当時のアールヌーボーという芸術運動など欧州各国のデザイン改革に、大きな刺激を与えたほどです。

今年の春、東京駅の近く、三菱一号館美術館で行われた、「KATAGAMI Style」展をごらんになった方も多いと思いますが、

江戸時代の染めの型紙はヨーロッパの工芸に大きな影響を与えています。

「日本人は物まねがうまい」などと言われたくないものです。

この『波紋集』を見ていると、特にものの捉え方、そしてためらいのない曲線の美しさは

現在でも生かされている感性だと思います。

01 August 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|