|

道具

私の子どもの頃、我が家から3軒先に鍛冶屋さんがあり、包丁や、鎌や鍬などの農具を作るのを、よく座り込んで眺めていました。

ふいごで吹かれたコークスの中で真っ赤になった鉄の塊を、鎚で打つと火花が激しく飛び散ります。

その様子は、子供心に日常ではないような驚きがありました。

そして鉄の塊は鎚一本でどんどん形ができあがっていくので、日が暮れるまで眺めていたこともあります。

農業の近代化が始まる昭和の中頃まで、こんな光景がどこの村でも見られたわけで、

江戸時代も農具は個人個人が自分の使いやすいように、大きさや重さなどの注文をつけて作ってもらっていました。

鉄の道具以外の木や、竹や、わらなどを使う道具も、当然自分で工夫して作っていました。

道具作りも仕事の内です。それだけに道具の扱いは丁寧ですし、愛着を持っていました。

私のじいちゃんも毎日畑仕事をしていましたが、鎌などを使う前には必ず砥石で何度も磨いてから仕事に出かけていました。

砥石持参のこともありました。

帰ってくると全ての農具を家の横を流れる小川に入れ、藁を丸めた束子(たわし)で丁寧に洗い落としていました。

こんな農具や生活用具などが、そのままの形で文様になって伝わっています。

道具に愛着があったから文様にし、その絵柄の着物を愉しんだのでしょう。

大工道具

左から木槌、釿(ちょうな)、鉋(かんな)、鋸、墨壺、曲尺(かねじゃく)、鑿(のみ)、

今でも大工さんが使っている道具です。何年も長い間使い込まれた道具は、

大工さんの手に馴染むようになり美しく、用の美を代表する物でしょう。

でも電動工具が普及して、こうした道具は郷土資料館入りになるのも間近になっています。

道具そのものの形が美しいという感覚が、理解されなくなる時代が来るのでしょうか。

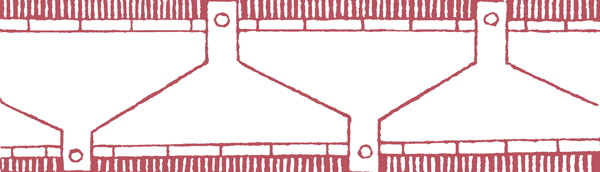

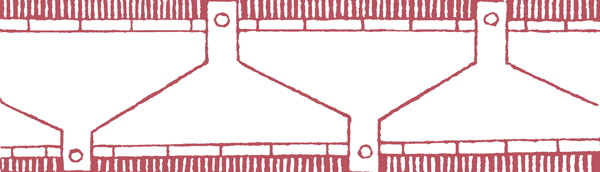

鏝(こて)

火事の多かった江戸では、大工さんや、左官屋さんが大忙し、鏝は漆喰や土壁を塗る道具です。

この図は二つの鏝を向かい合わせにし、横並びにした文様です。

鏝と分からなくてもパターンとして見ても、おもしろい絵柄です。

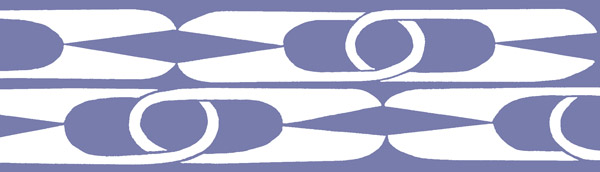

刷毛

紙などを貼るときに使う刷毛を、天地交互にし、隙間なく並べた文様です。

一見、何を文様にしたのか分からないようにするのが、職人さんの腕の見せどころ。何でも文様にしてしまいます。

繋鋏(つなぎばさみ)

ただの和鋏、糸切り鋏文様ではありません。二つの鋏をからみ合わせて「切っても切れぬ仲」と、

江戸の人たちが大好きな言葉遊び文様。なんとも、おおらか。

釜と鍬(くわ)

釜も鍬も農家にとっては毎日の生活になくてはならない道具です。

文様としては稚拙な感じですが、素朴で温かみのある文様ともいえます。

煙管(きせる)

煙草は江戸時代中頃から男女ともに愛された嗜好品です。

大きな煙草の葉を煙草切りの職人が刻んだ「刻み煙草」を煙管で吸って愉しみました。

歌舞伎の小道具では、『楼門五三桐(さんもんごさんのきり)』の石川五右衛門の銀の延煙管(のべぎせる)、

『助六』の「煙管の雨が降るようだ」の名台詞で一気に装身具の人気アイテムになったようで、

この時代は煙草に関連した産業が繁盛したようです。

しかし、最近では煙管も忘れられた装身具になってしまいました。

現代の暮らしの中では、どんな道具が文様にできるのか、若いデザイナーの試みが楽しみです。

07 November 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。