|

小紋-1 江戸小紋

「江戸小紋」という名称はよく耳にしますが、このように呼ばれたのは、実は昭和30年からです。

それまでは一般的に「小紋」とだけ呼ばれていました。小紋とは、江戸時代からの型染め技法のひとつですが、

大きな文様に対して、細かな文様の型染めのことを「小紋型染め」と呼んでいました。

「江戸小紋」は昭和30年に染め師の小宮康助氏を重要無形文化財保持者に指定するとき、

江戸時代から継承されていた代表的な型染めを「江戸小紋」と名付けたことに始まります。

小紋染めが急速に発展したのは、江戸時代、武士の裃(かみしも)の文様染めからといわれています。

参勤交代制度により各地から侍たちが江戸に集まるようになると、各大名たちは裃の文様にも気を配り始めます。

各藩が好みの柄を考案し、独占するようになりました。

大名たちが専用した、この小紋柄は「定め小紋」とか「御留柄(おとめがら)」といわれ、藩ごとに裃の文様を、競い合ったほどです。

例えば、「鮫小紋」は紀州家、「菊菱」は加賀前田家、「武田菱」は武田家、「御召十」は徳川家などで、

江戸城内では裃の文様でどの藩か判断できたというわけです。

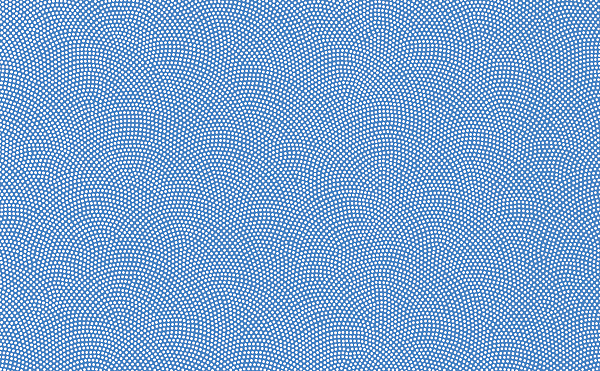

極鮫(紀州家)

鮫の皮をイメージさせる、小紋柄の中でも最も古い柄の一つで、紀州藩が独占して使用していた「定め小紋」です。

とどまることが無く、四方に連続し、重なり合う半円文様。この文様の作り方が未だに理解できません。

|  |  |

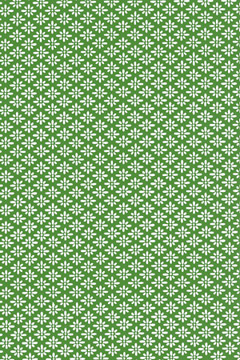

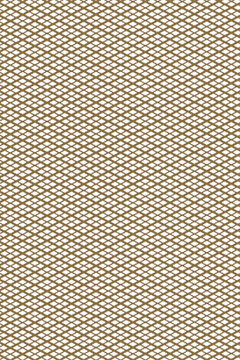

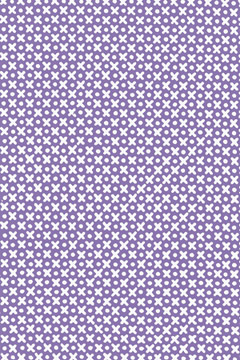

| 菊菱(加賀前田家) | 武田菱(武田家) | 御召十(徳川家) |

革染め

上図は武具の一部に使用されたものですが、更紗文様の型染めです。布に染めるものとほぼ同じ型紙が使用されています。

型染めの起源は明確ではありませんが、型紙は古くは武具などの革染めに使用されていました。

布に関しては、日本では16世紀初頭には白生地に型染めが行われていました。

染めには大きく分けて、浸染法といわれる染め液の中に生地を入れて柄を染める方法と

染料を生地に塗りつける捺染法があります。

型染めは後者の捺染法であり、さらに防染糊を使用する防染法の染め方です。

型染めに使われる型紙の彫りは、紀州藩の手厚い保護の下で、白子・寺家両村(現在の三重県鈴鹿市)を中心に行われていました。

現在でも鈴鹿市で彫られ、ここで彫られた型紙を総称して「伊勢型」といいます。

型紙の行商も紀州藩の保護の下、株仲間を作り、藩公認の通行証の交付を受けて、

全国(特に城下町)にある「紺屋さん」といわれた染屋に独占的に型紙を売ることができました。

現在でも日本各地に「紺屋通り」「紺屋町」があるのは、そのころの名残でしょう。

小紋は単色の染めですが、浮世絵などにも見られるように、粋な文様や使い勝手の良い染めであることから人気となり、

江戸の後期になると一般の人たちの間でも愛用されました。

文様の主題も、語呂合わせや見立て文様、日常生活に使われている道具など、一気に大衆好みに多様化していきました。

次回は小紋の技法を中心にお話しします。

26 September 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|