|

重陽の節句

菊の伝来

旧暦9月は菊月とも呼ばれています。9月9日は「菊の節句」ですが、

これは徳川幕府が定めた五節句の一つで「重陽の節句」ともいいます。

中国易学では、能動的な陽数(奇数)の中で一番大きな数字9が重なる9月9日が「重陽」とされ、

その日には、霊力を持った菊の花を酒に浮かべ、香りを移した酒を飲み、邪気を払い長命を願います。

また、菊は梅、竹、蘭と共に『花の四君子』と呼ばれました。

君子とは徳と学識、礼儀を備えた人で、文人は君子を目指しました。

菊、梅、竹、蘭は花の中の君子とされ、文人画の代表的な素材として中国では一番人気のある画題で掛け軸の絵に多く見られます。

この重陽の節句と深く結びついた菊は不老長寿の神秘的な薬草として平安時代の初めに日本にもたらされました。

菊の開花には少々時期が早いですが菊月に入ったので菊の文様をお楽しみください。

パスポートの表紙に刻印されている花は、十六弁の菊ですが、

若い人の中にはこの紋の意味を知らない人が多いと聞いたことがあります。

「十六花弁の八重菊」の紋章は皇室の紋章として明治2年に正式に定められました。

これは、鎌倉時代、後鳥羽上皇が菊を好まれ衣装や調度品に菊の文様を使い、

その後、後深草、亀山、後宇多天皇らが、菊花紋を継承して、皇室専用の文様に定着していったといわれます。

菊の持つ高貴さや、不老長寿のイメージが王朝貴族の願いと一致していたのでしょう。

江戸時代の後期になると十六菊も、このように様々にアレンジされて一般庶民も使えるようになり、

一気にバリエーションが増えました。

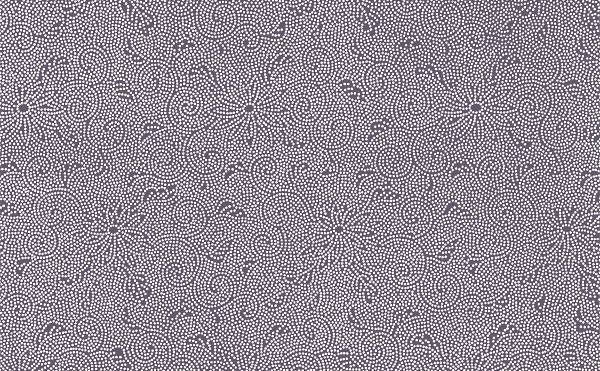

地落ち菊唐草

香りが良く高貴な「菊」と、幸せがどこまでも継続するように願った渦巻く曲線の「唐草」の組み合わせ文様です。

地落ちとは文様の輪郭線の外側を全面、点で埋め尽くす小紋独特の様式です。

一寸角(約3センチ四方)に1000個近くの穴を彫るというきわめて繊細な錐(きり)彫りの文様です。

いずれこれらの小紋技法については紹介しますが、錐彫りの中でもこの文様は最も優れた彫りでしょう。

菊枕

採取した菊を、よく乾燥させてから詰めて芯にした枕です。

菊は先にも書きましたが、邪気を払い、不老長寿を得ることができます。

実際に体の熱を冷ますといわれますし、ほのかに菊の香りのする枕には安眠効果があるように思えます。

古くから、菊枕を使えば恋する人が夢に現れるといわれ、女性から男性にプレゼントされたそうです。

一度試して朝までぐっすり眠ってみたいものです。

松本清張の小説に俳人の杉田久女をモデルにした『菊枕』がありますし、陶淵明の詩にもあります。

霊力を持ち、高貴な菊も江戸時代の中頃から一般庶民が愉しむ花として、大ブームとなります。

次回は、菊の花を中心に江戸時代の園芸ブームを紹介します。

12 September 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

| バックナンバー |

| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |

| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |

| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |

| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |

| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |

| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |

| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |

|

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。