|

人物文様

今も昔も人間は一年中働いてばかりの気がしますが、

それでも現代は訳の分からないような休日が多く、ありがたいような不思議な気分です。

江戸時代の休日はどんなだったのでしょうか。

公に仕事を休めるのは、お盆や正月、藪入り、集落の祭り、年中行事などでしょうが、

多くの人は「家業」ですから、現代で言うところの自由業なので、それなりに休みはとれたでしょう。

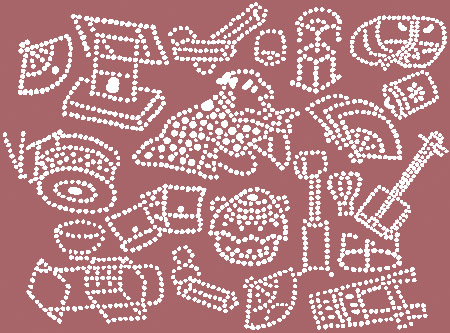

今回は人物文様です。

最近は具象的な人物文様はほとんど見かけません。

しかし、江戸時代には数は少ないですが舟を曳く漁師、筏師、田植えなどの

働いている姿や遊びの様子の文様が着物に登場していました。

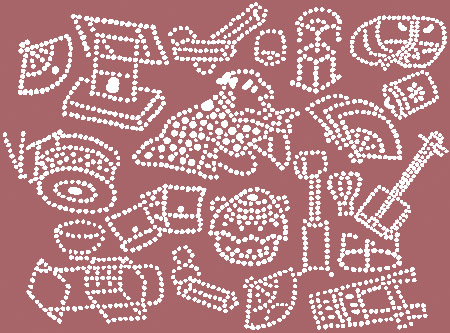

明治時代の和更紗文様

角材運び、舟曳き、旅人、お座敷遊び、スイカを食べる半裸の婆さん、などなどの人物文様ですが、

皆表情が明るくおおらかです。

この写真は実際に襦袢になっているものを写したものです。ついつい細かなところを覗き込んで見てしまいます。

船曳

荷物の運搬などの舟は川を下るときは快適ですが、さて出発点に戻るには、

舟を陸から曳いて運ばなければなりません。大勢の人たちが船曳歌を歌い、かけ声を合わせて舟を曳いたことでしょう。

大変厳しい仕事ですが、このような文様になるとリズム感もあり、ひとりひとりの足の表情からも労働の悦びを感じることもできます。

筏

同じ川での運搬でも舟よりも重労働で技術が必要なものは、「筏流し」です。

山間の急流を材木の上に乗って、竿一本で操り、力強さと瞬時の判断力を発揮する筏乗りは、男の中の男の仕事でしょう。

山水画の中では、風景の点景として重要な素材となっています。

釣り人

こちらは仕事を忘れてゆっくりと魚釣りをする人。町人であれ武士であれ、釣りは手軽に楽しめた娯楽のひとつでした。

江戸時代、隅田川や深川、芝などではシーズンには釣り客が1万人を超したというデータもあります。

五代将軍徳川綱吉の生類哀れみの令が施行され、一時期は遊びとしての釣りが禁止されたこともありました。

しかし、その後、釣りの指南書も出版されたほどの大ブームであったことは確かです。

講釈師

講釈場には一段高いところ、高座に釈台が置かれ、講釈師が武勇伝、仇討、政談などを張り扇をたたき、調子よく語ります。

『講談師、見てきたやうな嘘をつき パパン、噺家は世間のあらで飯を食ひ』パパン、パン。

旦那芸

だんだんと話が軟らかくなりますが、女性にもてるには、時間とお足が掛かるもの。

でも、江戸時代は大旦那が多くいて、大枚を叩いてくれたからこそ、様々な職人や、商売人が生活でき、

江戸の文化も隆盛を極めた部分も大きかったのです。旦那が幅を利かせた時代は町中が活気に満ちていたことでしょう…。

男の身勝手でしょうか?

人物文様は、たとえ素材が大変な重労働という厳しいテーマであったとしても、それを受け止め、

さらに洒落た文様にして遊び心のある着物で愉しんでいます。

江戸時代は大きな戦争もなく比較的平穏な社会が続いたので、精神的なゆとりがあったのでしょう。

贅沢はできませんでしたが食料もそれなりにあり、この時代のほうが現代よりも人間的な豊かさがあったとも感じられます。

31 October 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。