|

小紋-2 型地紙と型彫りの技法

小紋などの文様を彫る紙を「型地紙」といいますが、職人さんたちは通常「地紙」といいます。

地紙には伊勢に近い美濃で作られる良質の手漉き和紙、美濃紙が多く使われます。

和紙の繊維が縦横になるように、2~3枚を長板の上で重ねて柿の渋で貼り合わせます。

貼り合わされた和紙は、天日乾燥をし、さらに柿渋の重ね塗りと天日乾燥を繰り返してから、

室(むろ)に数日間入れて、おがくずの煙でいぶします。

その後、和紙の繊維が枯れるまで1年から数年あまり寝かせます。

そうしてやっと耐水性が強く、歪みが出ない地紙ができあがるのです。

時間と手間を必要とする技ですが、和紙と柿渋という日本独自の物があったからこそ、

薄くてしかも堅牢な、世界に誇れる型地紙ができたわけです。

では染めの型はどのように彫られていくのでしょうか。

彫り方は「錐彫り(きりぼり)」「突き彫り」「引き彫り」「道具彫り」があり、

ほとんどの彫り師は一つの彫り方だけを行います。それだけ専門性が高いといえます。

さらに、彫刻刀は彫りの職人自ら作るので、彫り師の力量は型紙の仕上がりに大きく関係します。

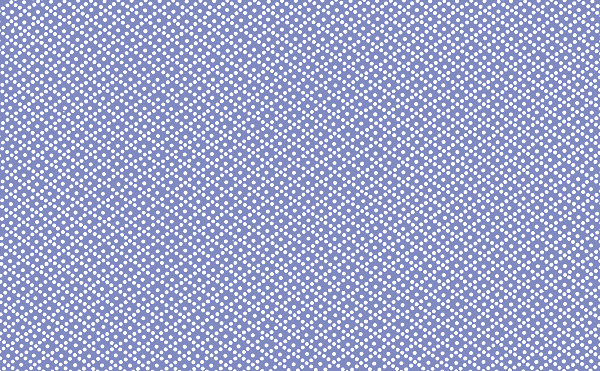

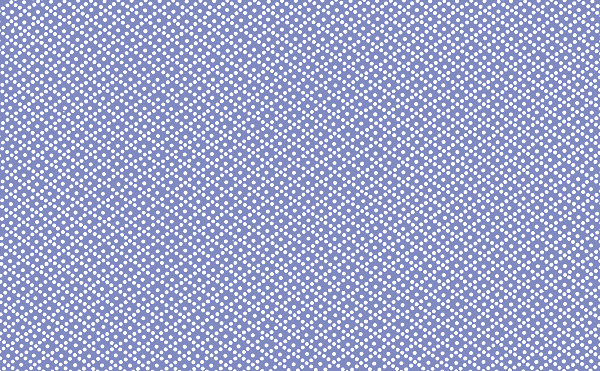

錐彫り

最も古い技法で、0.5ミリから1ミリほどの穴を開けるのですが、

切り口が半円形の錐になっている道具を地紙に垂直に立て半回転して一つの穴を彫ります。

細かいもので一寸(約三センチ)四方に800~900もの穴が彫られています。しかも、型紙は1度に6~7枚を重ねて彫ります。

星入り菱格子

菱形の中の点を小紋染めでは「ほし」といいます。

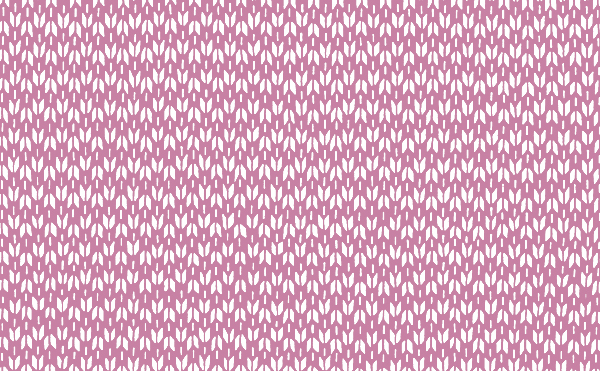

突き彫り

鋭く研がれた小刀を垂直に、上下にしながら手前から奥に突いて文様を彫ります。

「青海波」(3週の「波文様五題」参照)のような柔軟な曲線を彫るのを得意とします。

「矢羽根」「紗綾形」文様の彫りも突き彫りです。

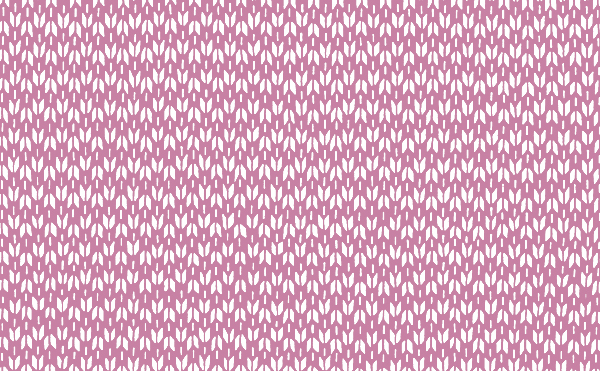

小矢羽根

江戸時代には木綿地の紺絣が全国的に大流行しましたが、この文様は型染めで矢絣を表現したものでこちらも人気がありました。

昭和初期までは女性ならば一枚は持っていた文様です。

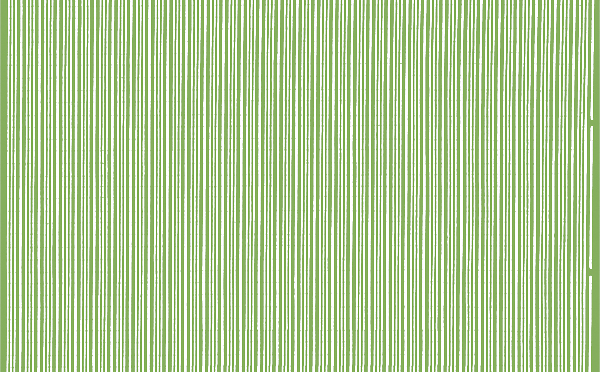

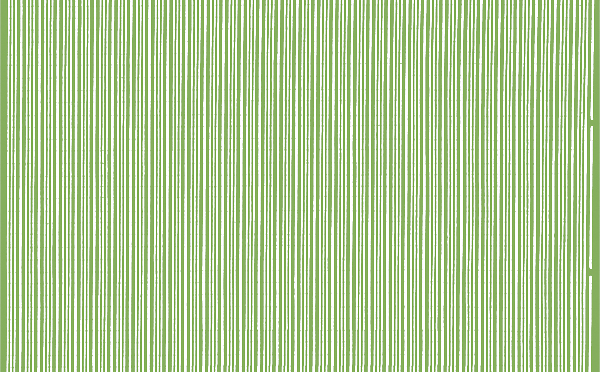

引き彫り 縞彫り

引き彫りは縞彫りともいい、小刀を手前に引いて彫ります。

「縞」の場合、一寸(約三センチ)の中に、多いもので23本も彫る名人がいます。縞についてはいずれ書きます。

一三筋(いちさんすじ)

一本と三本の単位の縞模様です。縞を筋といい、江戸時代まで、織物では横の縞がほとんどでしたが、

南蛮貿易により縦縞の木綿の織物が輸入されると、縦縞は遠方の島から渡来された貴重な織物「嶋物」とよばれ、

粋を代表する文様として、大変もてはやされました。この図は「嶋物」を染めで行うための型です。

横にかすかに細い線が入っていますが、これは型を固定させるため、型紙と型紙の間に入れられた絹糸です。

「糸入れ」といって高度な技術と根気が必要とされます。

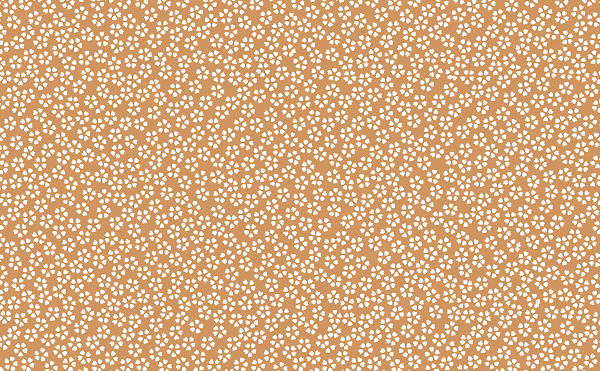

道具彫り

道具彫りの刃先は、三角、四角、菱、桜や菊の花弁など文様の形に彫刻刀を作り、

彫り抜く方法です。均一の文様ができます。

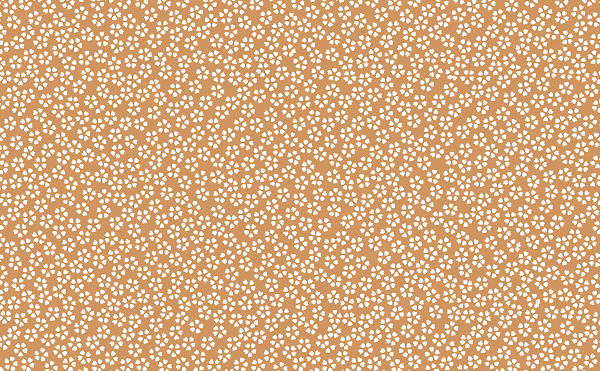

小桜

日本では「花」といえば「桜」です。花弁一枚一枚を花弁型に作った彫刻刀で彫ります。

小紋は遠目には一見無地と見紛うほど、きわめて繊細精緻な点や線の集合で出来上がっており、

無限の文様世界を表現しています。各々のデザインは誰が考案していたのでしょうか。

上絵師という、現代でいうデザイナーが最小単位、ほぼ7~8センチで連続する文様を考えます。

これを「小本(こほん)」といい、後は彫り師が型紙にそれを連続して写します。

左右は着尺の寸法(約36センチ)、上下は文様の作りによりますが、16センチから20センチぐらいです。

小紋の染めについては、改めて書きます。

03 October 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

|

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。