|

竹 - 1

私の田舎では小正月の未明に、どんど焼きをします。

家々の門松やしめ縄など正月飾りを集めて田んぼのなかに高々と積み上げ、無病息災、五穀豊穣を願って火をつけます。

生の竹が鋭い音でさく裂すると、火花が高々と飛び散り、一気に炎が立ち上がり、まだ暗い空を真っ赤に染めます。

昔の人たちは冬の冷え切った空気を切り裂くような音には、大きなエネルギーと共に呪術的な力を感じたことでしょう。

細く割った竹の先に餅を挟んで残り火で焼き、その餅を食べると病気にならないと言い伝えられています。

こういった年中行事も、松飾りが紙に変わったり、

生活環境の変化でだんだん小規模になり、どんど焼きそのものをやめた地域もあります。

竹は古くから日本に自生していましたが、竹文様は吉祥文様の一つとして頻繁に登場します。

26回の「松」の時にもふれましたが、松、竹、梅は精神的なシンボルとして特別扱いの

「歳寒三友思想」と共に中国から伝わった文様です。

竹は地下茎の豊かな広がり、成長の早さと常に緑を保つこと、風雪に耐える強靱さ、しなやかな姿から、

人々が古くから神秘性を感じ、また、天高く伸びるところは天との結びつけを見、

神が降臨する神の依代とも考えられた神聖なものです。

現代でも七夕祭りや地鎮祭などの神事には欠かせないものです。

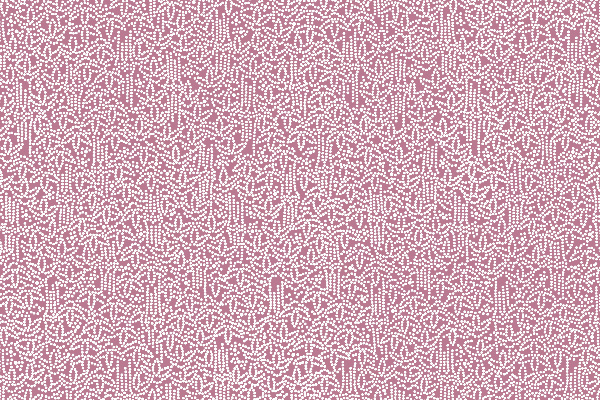

松竹梅に竹の縞

『歳寒三友思想』に基づいた文様ですが、松は不老長寿、竹は節操、梅は高貴さを表します。

この文様の地紋になっている縞文様は竹林をイメージしています。

竹の節がアクセントになり、面白い効果を出しています。

竹林

竹の一節と笹の単純な組み合わせですが、大きく見れば竹林となります。

厳寒に常緑を保つ竹は節操高きものの象徴です。

竹の縞

笹の部分は写生的な表現ですが、細い縦線には節が見えます。

幹の線は笹に比べて細くなり地紋風にし、さらに幹の太さが2種類あるので「子持ち縞」になっています。

型紙の彫りの技術としても、細い竹の幹がバラバラにならないようにしなければならないので、細心の注意が必要です。

専門的になりますが、文様が崩れないように、2枚の同じ文様の型紙を重ね、間に絹糸を張っています。

この作業を「糸入れ」といいます。

竹に雨

細い竹の幹を雨に見たてて、二つのイメージを重ねたお洒落な文様になっています。

雪持笹

竹は雪の重みに耐えながらも、葉の緑を失うこともなく、瑞々しさを保つ姿が、生命力の強さを表し、

不屈さを象徴する文様としてたいへんに人気があります。

また、春を待つ気持ちを込めて多くの人たちに好まれた文様です。

竹青海

竹のしなやかさをうまく表現した文様です。

波文様の中の「青海波」の曲線に見たてた大胆な文様ですが、歌舞伎や能装束にも見られます。

当時の絵師はこのような大胆な文様構成を得意としていました。

NHK大河ドラマ『八重の桜』で八重とも関係の深い、西郷千恵子の辞世の句は

『なよ竹の風にまかする身ながらも たわまぬ節はありとこそ聞け』。

「なよ竹」はしなやかな竹のことですが、会津の女性の精神的な芯の強さをを表している句といわれます。

30 January 2013

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

| バックナンバー |

| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |

| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |

| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |

| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |

| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |

| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |

| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |

| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |

| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |

| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |

| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |

| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |

| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |

| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |

| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |

| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |

| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |

| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |

| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |

| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |

| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |

| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |

| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |

| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |

| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |

| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |

| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |

|