|

雪

子どもの頃は信州で育ったので、雪との思い出は数多くありますが、ほとんどが遊びとの関わりです。

雪が積もると、スキーよりも近くでできる、そり遊びをしていました。

手先が器用なじいちゃんが作ってくれた、かっこいいそりを担いで急な山道で、

しかも日陰でツルツルにに凍った所を探してよく滑ったものです。細い山道の崖から落ちたことが何度もあります。

雪は今よりもっと多く、一晩で30センチ以上も積もることがたびたびあり、

翌朝の雪かきは子どもも手助けをしなくてはいけないので大変でした。

一面の銀世界はたとえようのない美しさですが、そこで生活する人にとっては、大雪は不便なことばかりで苦労します。

でも一方で、雪は豊作の兆しとして稲作農耕に関わる人々に取っては、豊穣のしるしです。

雪の文様には豊作祈願の瑞兆の意味合いも込めら、清らかさと共に、豊穣を祈願する大切な文様でした。

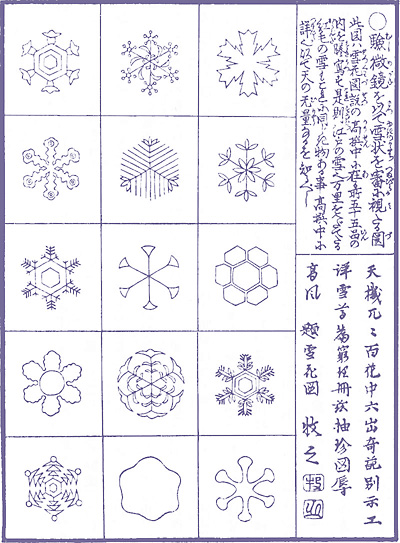

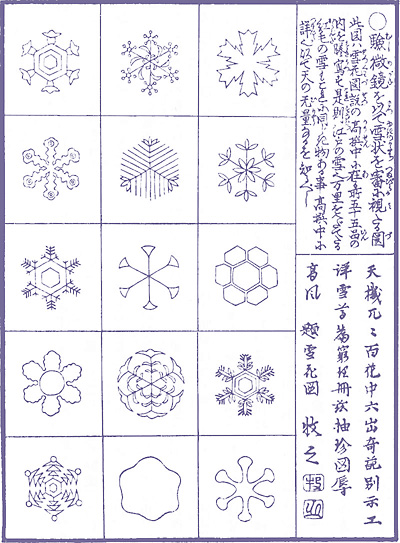

天保3(1832)年、茨城県古賀藩主の土井利位(どいとしつら)が、オランダから輸入された顕微鏡を使って

雪の結晶を100個近く観測記録した『雪華図説』があります。

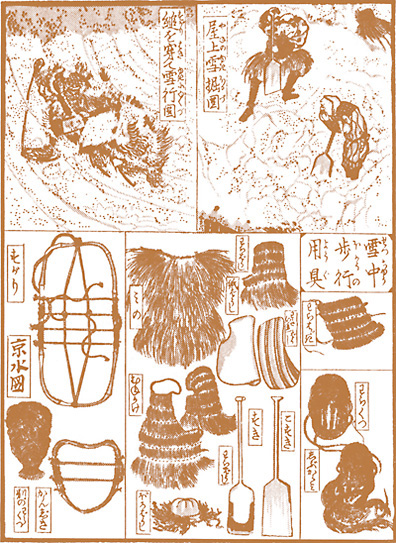

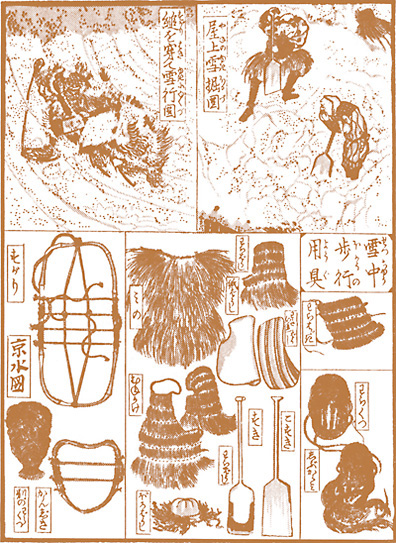

その三年後には越後の塩沢生まれの鈴木牧之(ぼくし)が『北越雪譜』を刊行しました。

江戸時代の雪国の風俗習慣など、生活に関わる様々なことが図版入りで書かれています。

雪国の百科全書とも言える貴重な本で、その一部を紹介しましょう。

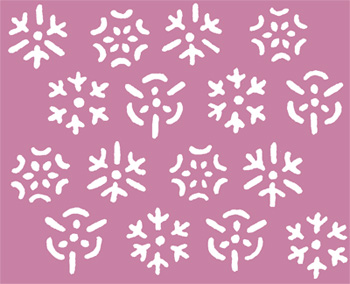

すぐ上の図は『北越雪譜』で『雪華図説』の雪の結晶を引用しています。

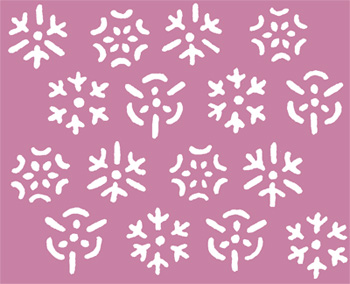

これらを参考に作られたのが下の文様です。

蘭学者が使っていた顕微鏡はこのように博物学にも生かされ、当時の人たちの好奇心を大いに満たしてくれました。

江戸時代後期はこうした博物学が急速に進展した時代でもあります。

雪輪

これらの形は先の『雪華図説』に載っていますが、それ以前から使われている文様です。

この「雪輪」文様の起源については諸説あります。

切れ込みの数や深さはまちまちで、この本が出版されてからは切れ込みが六個に定着したようです。

そして雪輪文様は清涼感を演出するために、浴衣のような夏の衣装に好んで使われました。

また、形のおもしろさから、雪輪文様の中に様々な文様を入れ込んで、その組み合わせを愉しみました。

大きな雪輪の大島紬を着た人とすれ違ったときに、なぜかドキッとした記憶を思い出します。

|  |

| 雪持ち笹 | 雪輪に笹 |

「雪持ち笹」の雪は豊年の兆し、竹は冬の寒さにも耐え、豊穣を願う人々の心に通じます。

「雪輪に笹」も同じ意味合いですが、竹に積もる雪を雪輪で表しています。

雪の重さに耐える竹は、生命力の強さの象徴でもあります。

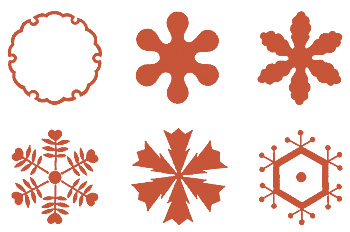

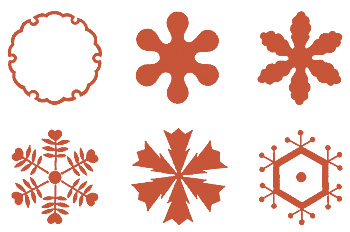

雪の家紋

家紋の中にも雪に関連したものが多く見られます。

古くから雪の結晶は六出(りくしゅつ)、六つの花といわれ、

家紋には左上から右へ、雪輪、初雪、春風雪、矢雪、山吹雪、氷柱(つらら)雪 などなど、30余種があります。

いずれも日本人が作り出した、美しい雪のデザインであり、美しい名称です。

こんなに雪の種類を多く表現したのは日本人だけでしょう。

冬の文様をもう一つ紹介しましょう。

氷割り(ひわり)

氷裂文(ひょうれつもん)ともいいますが、氷が割れたときにできる不規則な線をこのようにいいます。

氷の割れ目に美しさを発見できる感性を、江戸の職人は持っていました。

この文様は地紋として多用されていますが、梅の花を組み合わせれば氷と梅で、早春の香しいイメージとなります。

19 December 2012

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。 「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

熊谷さんからの回答をご希望の方は、お名前とメールアドレスもお送りください。

| バックナンバー |

| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |

| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |

| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |

| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |

| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |

| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |

| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |

| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |

| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |

| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |

| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |

| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |

| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |

| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |

| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |

| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |

| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |

| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |

| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |

| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |

| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |

|

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。

「クマさんの文様がたり」のご感想、熊谷さんへのご質問は、こちらから。