|

片町にさらさ染(そむ)るや春の風 (蕪村)

俳人であり、画家でもあった与謝蕪村が晩年(安永7年〈1778〉~天明3年〈1783〉)、

63歳から68歳まで京都で暮らしたころに作られた俳句です。

片町とは、道の片側だけに家並みがあるということで、片側町の向かいの空き地に染め物屋の干し場があり、

それまでにあまり見たこともないような、赤や緑や青の色鮮やかな更紗が春の風に揺れて、なびいていました。

10メートル余りのカラフルな更紗布が何枚も並んでなびく様子は、画家でもあった蕪村には新鮮な驚きであったでしょう。

染め上げたばかりの更紗布はより鮮やかに見え、さらに風に揺られる姿は、見慣れた藍染めの反物とは違い、

更紗の色合いからは新しい時代の息吹が感じられたのではないでしょうか。蕪村好みの風景と思われます。

江戸時代の京都はそれ以前に比べれば比較的泰平が続き、鮮やかに彩られた洛中の春の風情が覗える俳句ではないでしょうか。

蕪村は当時、京都四条烏丸近辺に居を構えていました。

烏丸通りのすぐ西の堀川通りには紺屋、型彫り師、染め物の材料屋など、染め物関連の家が軒を連ねていました。

当時、日本で一番の染め物の中心地、堀川通りには更紗専門の染屋が何軒もありました。

| |

京都の更紗

当時、庶民の染め物といえば日本各地にあった紺屋で、木綿に染められていた「藍染め」が主流でした。

日本独自の更紗を染めることが出来たのは、長崎、鍋島、堺、京都といったところに限られていました。

いずれも外国とのつながりがあった地域で、インドやジャワ、そしてオランダ、イギリスなどの

ヨーロッパから日本に渡ってきた更紗の魅力は、多くの武士や茶人、粋人たちの心を虜にしました。

この「渡り更紗」の影響を受け、日本独自の更紗、「和更紗」染めが考案されました。

京都では堀川流域(現在の堀川通り周辺)が大変水質が良く、染め物関連の職人さんが多く居を構えていました。

その中に、「しゃむろ屋」といわれていた更紗の染物屋が何軒もあったようです。

京都で染められた更紗は、いつの頃からか更紗屋が集まっていた堀川の地名から「堀川更紗」といわれるようになりました。

また、安永7年は、日本初の更紗の指南書である『佐羅紗便覧』が発行された年にもあたり、

この本が出版されたことで日本での更紗染めが一機に普及しました。

その後も安永10年に『増補華布便覧』、天明5年に『更紗図譜』などが出版され、

明治時代になると多色刷りの文様集が続々と出版されています。

この鮮やかな更紗は当時の人たちの好みにも合ったことでしょう。

蕪村のこの俳句が出来た江戸時代の末頃が、和更紗の最盛期であり、蕪村も和更紗の着物を身につけていたのではと、思いたいです。

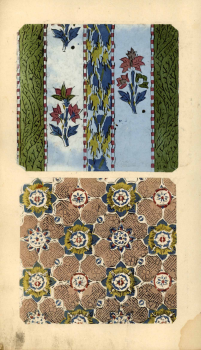

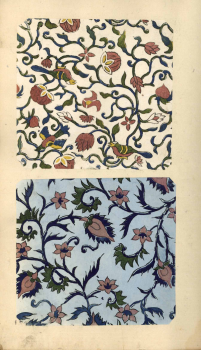

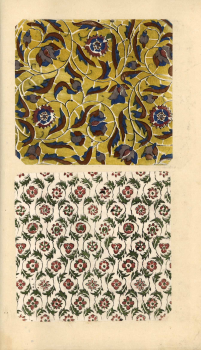

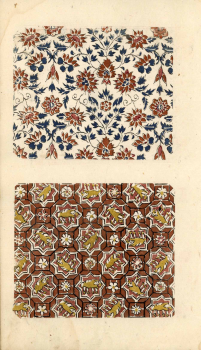

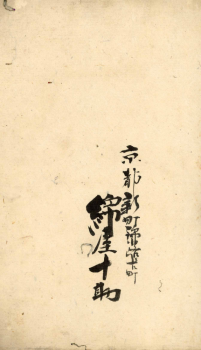

図版は文政年間(1818~1829)に京都の呉服屋さんが使っていた和更紗見本帳です。100種類余りの見本が載っています。

|

|

京都文人サロン

当時、蕪村が住んでいた京都四条烏丸付近には、

伊藤若冲や、池大雅、円山応挙、松村月渓(呉春)、上田秋成などの画家や文人が多く住んでいました。

そして、黄檗宗の僧侶であり、煎茶の中興の祖といわれた売茶翁(ばいさおう)を中心に文人の繋がりができ、

中国、清朝の文化を取り入れた「京都シノワズリ・サロン」(田中優子著『江戸はネットワーク』)ができていました。

若冲と蕪村の交流の具体例は見つかっていませんが、何らかの交流があったのではないでしょうか。

京更紗の中心地堀川通りは、烏丸通りの西隣。

下の地図では、一番左の縦の通りが堀川通りになります。

蕪村の家と若冲の家は直線距離で約200メートル。

若冲の鮮やかな色調と構図を目の当たりにした和更紗の絵師が、影響を受けたということはないだろうか。

または、逆に、若冲が和更紗の大胆な構成や色づかいに影響を受けたか。

いずれにせよ、日本で一番の染織文化が栄えた京都の、しかもその中心地であり、

多くの文化人が住んでいた場所から最先端のモードが生まれたのは確かでしょう。

そのひとつが「堀川更紗」です。

筆濯(すす)ぐ応挙が鉢に氷哉 (蕪村)

冬の京都は寒さが厳しく、蕪村が応挙の画室を訪れたとき、筆洗の水が凍っていたのでしょう。

寒気の中で制作に没頭する、凜とした応挙の姿が目に浮かびます。

|

|

上記、和更紗見本帳のお店は京都新町錦小路下町(地図の◎)と記されているので、蕪村の家とは通り一本ちがうだけ。

蕪村が散歩の途中で、このお店にも立ち寄ったりしていたでしょうか。

蕪村の俳句で更紗ということばが入っているのは冒頭の一句のみですが、

晩年京都で暮らしていた時の句と、この和更紗の見本帳とを重ねてみると、当時の京都の華やかさが目に浮かぶようです。

蕪村は祇園界隈にもにもちょこちょこ通っていたようです。

逢ぬ恋おもひ切ル夜やふくと汁 (ふくと汁はフグ汁)

春水や四条五条の橋の下

春雨に下駄買泊瀬の法師かな (下駄は愛しい人のもの。泊瀬は長谷寺)

|

11 January 2020

*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します

|

|