和更紗のなかで器物文様は比較的少ないアイテムです。

インド更紗を手本に始まった和更紗ですが、

インド更紗には器物的な文様は極めて少ないので和更紗も同様の結果と思われます。

和更紗の文様は異国情緒を大きな柱にしているので、インド風の草花や、鳥獣がメインとなっていました。

和更紗のなかに日本的な器物文様が現れるのは江戸時代の後期からです。

更紗以外の絹織物や友禅、中型染めなどの影響もあったのでしょう。

吉祥的な縁起の良い扇、蹴鞠、花車などが草花文様などとの組み合わせで表現される様になっています。

さらに、明治時代になると和更紗全体に日本的な感覚が求められるようになったのか、趣が大きく変わっていきました。

私の個人的な見方では、和更紗文様のおもしろみは現実を離れた、

空想上の理想郷を求めた文様と思っているので、器物文様は時代に逆行する感じに見えます。

でも、多くの質の高い器物文様が存在しているので、今回はそれらを追ってみましょう。

|

1 藍地花車文様更紗 堺 江戸後期

花車は四季の花を車に乗せて御所に献上したことを文様にした、

華やかな王朝趣味の文様で、

古くから豪華な文様として愛されていました。

純日本的な文様を

和更紗という異国趣味の布に染めるようになったのは、

この文様が織物や刺繍の人気の文様として扱われていたものを、

絹織物に比べれば安価な木綿の和更紗染めに使い、

庶民の需要に応えたのでしょう。

この更紗は典型的な堺更紗の色合いです。

王朝趣味の文様を御所のある京都でなく、

堺で染めたというのも、堺商人の時代を読む力が

優れていたことが解ります。

|

|

|

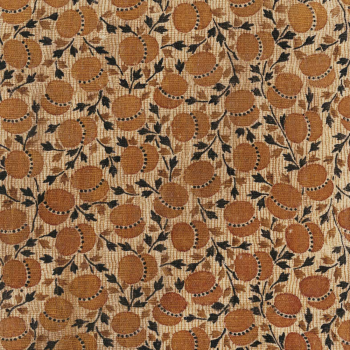

2 白地蹴鞠文様更紗 江戸後期

「蹴鞠」は平安時代から貴族の間で盛んに行われており、

柳や桜の木の下で行われていたので、

文様にも蹴鞠と柳、蹴鞠と桜の組み合わせが多く見られます。

これも王朝趣味の文様です。

この更紗の産地が解りません。

色合いから見ると長崎風ですが、京都の可能性もあります。

生地はとても柔らかで、目の粗い織り方です。

|

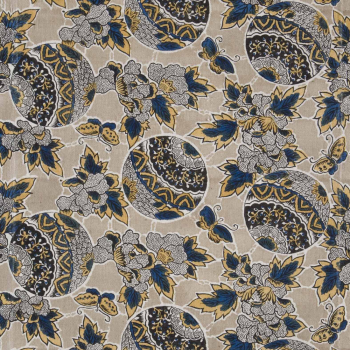

3 鼠地手鞠牡丹蝶文様更紗 京 江戸後期

手鞠は五彩の絹糸で作られ「御殿鞠」ともいわれています。

その可愛らしさから子どもの着物に使われていることが多いようです。

図版の手鞠は牡丹と蝶が組み合わされているので、

能の「石橋(しゃっきょう)」を意味しているとも見られます。

このように器物文様には、組み合わせによっては

物語を象徴するものが扱われることがあります。

その物語を知らないと文様の意味合いがわからないことになります。

|

|

|

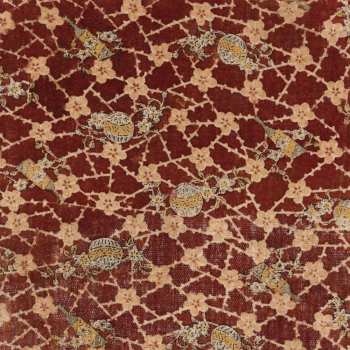

4 赤地梅手鞠羽子板文様更紗 江戸後期

正月をイメージした文様でしょう。

子どもたちの正月あそび、手鞠と羽子板、

バックには梅が咲き、枝には蕾も多く見られます。

新春の芳しさを表した日本的な文様です。

1色の小紋染めにも同じような内容の文様があるので、

当時の流行の文様であったことが解ります。

|

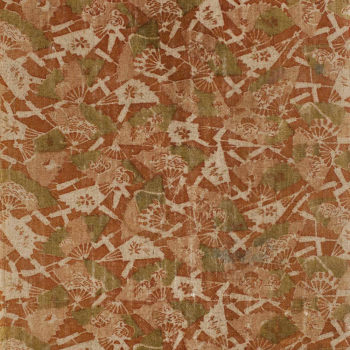

5 赤地扇散らし文様更紗 江戸後期

小紋染めに見られる「扇散らし」文様を参考にしたと思われます。

扇は「末広がり」で縁起が良いので、

吉祥文様の代表的なアイテムとなっています。

和更紗文様もインド更紗の影響ばかりではなく、

当時の人気柄をどんどん取り入れたのでしょう。

|

|

|

6 藍地扇散らし文様更紗 明治

『増補華布便覧』の「扇手」文様を参考にしたものでしょう。

インド更紗のなかに日本向けの文様があり、

いわゆる「彦根更紗」にも同種のものが見られます。

文様の世界でも、江戸時代以前から

インドとの交流が盛んに行われたことがわかります。

|

7 茶地四つ組扇唐草文様更紗 明治

家紋には「三つ扇」「五つ扇」がありますが、

そこからのアレンジで扇を丸く並べ、

唐花文様に見立てた文様と思われます。

赤い部分は朱泥、50㎝の広幅の木綿です。

明治時代には日本の一部の地方では

このような広幅の木綿が織られていたようです。

|

|

|

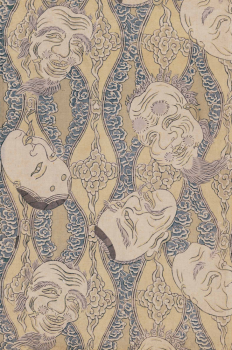

8 白地能面と雲立涌文様更紗 明治

室町時代に盛んに行われるようになった能や狂言が

和更紗の文様になっています。

写実的な描写になり、

友禅染めなどの文様に影響されたと思われます。

背景の雲立涌も2種類の雲形を使い丁寧な文様になっています。

型紙による多色染めという和更紗技法を使っていますが、

和更紗本来の異国情緒の文様とはかけ離れ、

時代の要求に沿った文様に変化するのは必然の結果でしょう。

|

9 茶地楽器文様更紗 明治

鼓、笙、笛、琴、太鼓、琵琶など和楽器。

古典楽器は優雅な形で王朝趣味の文様として、

江戸から明治時代にかけて大変人気のあったものです。

この図柄では茶色系統の落ち着いたトーンにまとめてあり、

品格の髙い文様となっています。

|

|

|

10 茶地雛形散らし文様更紗 江戸後期

江戸時代の中頃には「小袖雛形本」という、

小袖の文様や技法、色づかいなどが書かれた指南書が

120種類ほど刊行されています。

文様を考える参考にしたり、

お客さんが小袖を誂える見本にしたものですが、

これだけの分量の本が刊行されたということからしても、

当時の小袖ブームが解ります。

その人気にあやかって

このような和更紗文様も作られたのでしょう。

|

11 黒地蛇の目傘文様更紗 明治

番傘ができたのは江戸時代。

浮世絵には、雨が降っていないのに、

蛇の目傘を持っている女性が描かれています。

傘、特に蛇の目傘は

当時のお洒落アイテムとしてもてはやされていました。

バックの曲線は蝶を表現しているようですが、

蛇の目傘と蝶の組み合わせ、

この場合、蝶は 「遊女」 を意味しているかもしれません。

雨の日には蝶は飛ばないでしょうから。

|

|

|

12 赤地茶の湯文様更紗 明治

室町時代には武家を中心に商家でも

茶の湯が盛んに行われるようになり、

江戸時代には町衆の間にも普及していきました。

この更紗は明治時代になって染められたものですが、

きれいな赤は化学染料と思われます。

明治になると海外から化学染料が輸入され、

日本の染めも大きく変化しました。

|

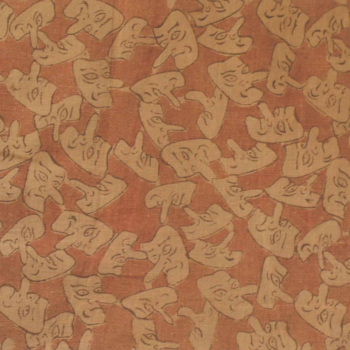

13 薄蘇芳地天狗散らし文様更紗 明治

神通力をもつ想像上の怪物、天狗は

子孫繁栄の意味も持たせ、

多くの人に親しまれた文様です。

|

|

|

14 薄紅地草紙草花文様更紗 ?

江戸時代は出版ブーム。

一般に流通した娯楽本「草双紙」は

絵入りの赤本、黒本、青本、黄表紙などです。

和紙の普及もあり、木版刷りの本が大量に出版されました。

子どもの識字率は世界トップといわれていました。

そんな時代背景もあり「本」の文様も数多く出来ました。

|

このように、器物文様は今まで紹介してきた和更紗文様とは違い、

ほとんどが日本古来のアイテムを使い、純日本的な更紗文様になっています。

当時は親しまれた文様でしょう。

しかし、更紗好きにとってはもっと自由な、独創的な形、色使いをしてほしかったと思っています。

|