現実にはない想像上の大きな花柄を総称して「唐花」といっていました。

正倉院御物にも見られるように、奈良時代に中国から仏教装飾の「宝相華文様」として伝来したのがはじまりです。

元はインドで発祥し、西域から中国に伝わった豊穣を願う理想の華文様でした。

日本に伝来してからは仏教装飾にとどまらず、貴族趣味の文様に変化していきます。

唐花は、本来の四弁花から複雑で多弁な花形になり、

和更紗の場合は、さらにインド更紗、ペルシャ更紗に見られる石榴文様(『更紗図譜』では「石榴手(ざくろで)」や

「大唐花手」と記載)などの影響を受けて、独特な形に変化しました。

「唐草文様」も同様に中国から「宝相華唐草文様」として伝来しましたが、

唐草文様の原型はさらに西方のギリシャ、ローマに原型を持つアカンサスの葉を元に考えられた、

「パルメット文様」といわれています。

日本に伝わってからはさまざまな花文様と合体し、和更紗では日本的な「唐花唐草文様」へと進化しました。

リズミカルな茎のラインと葉を背景に、花々が美しく咲き誇る文様は多くの人たちに愛される文様となっています。

また、日本では唐草文様がエンドレスに広がる形なので、

生命力が強くどこまでも成長するとして「発展」「繁栄」「子孫繁栄」の意味合いを付けて、

大変縁起の良い文様となっていることが、現在まで親しまれている原因のひとつでしょう。

唐花文様更紗の現存しているものは間着(あいぎ)に多く使われていましたが、布団皮として使われたものも多くみられます。

しかも、布団皮は客人用が多かったのか、比較的に使用頻度が低くく、きれいな状態で残っています。

「掻い巻き」という夜具にも使われていました。

和更紗の花文様は、唐花以外にもインド更紗の「生命の樹」に影響を受けた花柄も多く見られます。

さらに、江戸時代の後期にはイギリスやフランスから渡ってきた、

産業革命以降のヨーロッパ更紗の影響を受けたものも少なくありません。

和更紗のなかには、19世紀のイギリスの詩人でありデザイナーであるウィリアム・モリスの壁紙デザインに似たものもありますが、

これは日本人がモリスの模倣をしたのではなく、

逆にモリスが、浮世絵や日本の染型紙に影響を受けた可能性も充分考えられます。

和更紗の最盛期とモリスの作品はほぼ同時期です。

当時、日本から染めの型紙が大量にヨーロッパに渡り、豪華な型紙の本も出版されています。

19世紀は、想像以上に美術工芸の海外交流が盛んであったようです。

こういった背景の下、和更紗は一般大衆の需要が高まり、それまでにない新しい「衣文化」を作り上げた時代でもありました。

|

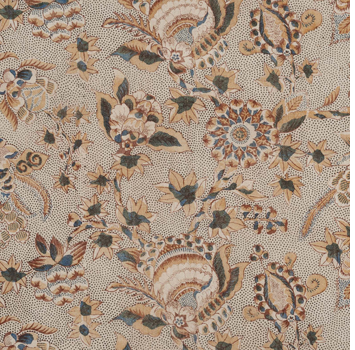

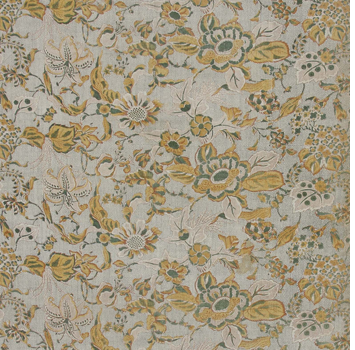

1 霰地唐花文様更紗 堺 江戸後期

未使用の和更紗、当時の色がそのまま残っています。

左右は90㎝の広幅木綿。

江戸末期には広幅の木綿が織られたといわれますが、

これはインドから舶載された生地だと思われます。

天地は172㎝(この図版は部分)。

「霰地」とはバックの文様のことで、

小さな点がアトランダムにおかれています。

堺更紗に多く見られる文様付け。

*画像はクリックで拡大されます

|

|

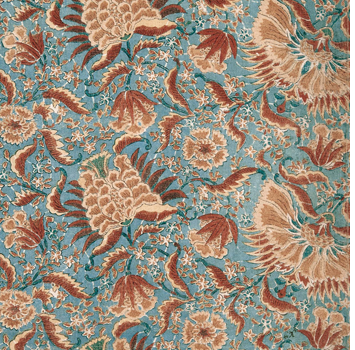

2 藍地唐花文様更紗 京 江戸後期

当時、最も人気があった柄らしく、

色違いの文様が多く現存しています。

|

|

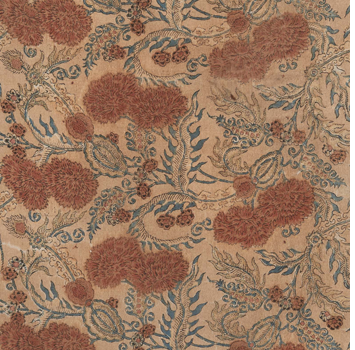

3 白茶地唐花唐草文様更紗 京 江戸後期

和更紗の製作年代を判断するのは難しいのですが、

この更紗は文化年間(1804~1817)の趣があります。

|

|

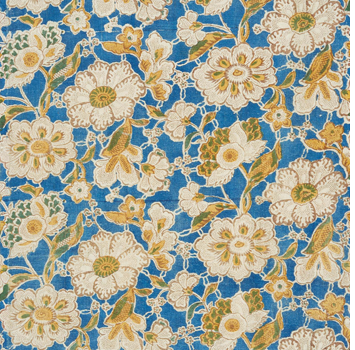

4 霰地唐花文様更紗 京 江戸後期

|

|

5 藍地唐花文様更紗 堺 江戸後期

地色の青は18世紀初頭にドイツで作られた青色顔料、

プルシアンブルー。

江戸時代の後期に堺に大量に輸入されました。

ドイツ産なので「ベルリン藍」、のちに「ベロ藍」といわれ、

浮世絵の絵の具になったり、染め物の顔料としても使われました。

堺更紗の代表的な色となっています。

|

|

6 藍地唐花文様更紗 堺 江戸後期

|

|

7 霰地草花文様更紗 堺 江戸後期

ヨーロッパの影響を受けた、

比較的写実に近い花柄で、

しかも大きな花柄。

|

|

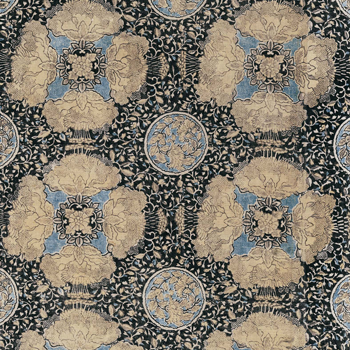

8 黒地唐花唐草文様更紗 京 江戸後期

珍しい黒地の更紗。

|

|