|

1 赤地龍唐子唐花文様更紗 長崎 江戸後期

長崎更紗の中央には龍文様、周囲に長崎更紗特有の唐子や、

唐花文様の飾り枠が施されています。

風呂敷使用といわれていますが、中央に龍の顔があるので、

掛け帛紗か打敷きとして作られたのではないかと思われます。

*画像はクリックで拡大されます

|

2 赤地龍唐子唐花文様更紗 長崎 江戸後期

大胆で珍しい正面向きの龍です。

動物の家紋には正面向きの兎などもあります。

|

|

|

3 白地雲龍鳳凰文様更紗 京 江戸後期

更紗本来のユニークな形の龍と鳳凰(?)。

何とも、とぼけていておおらかな形で、

私はこういった面白い柄が好きです。

|

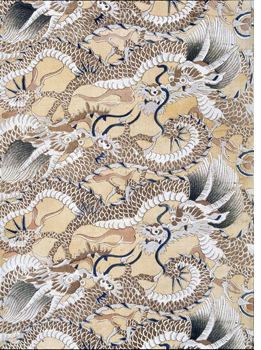

4 白茶地龍文様更紗 京 明治

普通、龍文様は雲などを組み合わせて作っていますが、

この文様は龍のみで構成しています。

龍の体の流れが

上へ上へ、下へ下へと視線を移し

奥行きを出す構成がとてもうまいと思います。

|

|

|

5 黄地雲龍立涌文様更紗 明治

これも正面向きの龍。

龍は天に向かって雲の上まで登り、雷雲を起こす。

もう一方の赤い丸は太陽のイメージか、

龍のパワーをシンボリックに表したものか不明です。

|

6 白地雲龍立涌文様更紗 明治

日本風な立涌文様に龍と雲とを組み入れた文様。

明治時代になると

海外から化学染料が入ってきたので

江戸時代の文様の雰囲気から随分と変化しました。

|

|

|

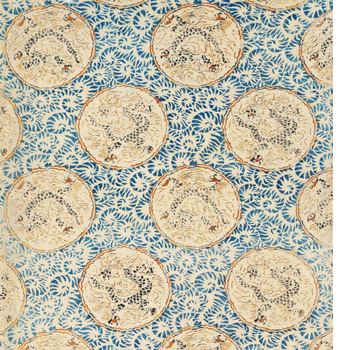

7 白地雲龍丸文様更紗 明治

藍色の地文様が龍の鱗のイメージに見え、

丸の中の龍と重なって面白い効果を出しています。

|

8 白地雲龍文様更紗 京 明治

明治から大正時代になると、

定番の龍の形になり、

更紗本来のおもしろさがなくなってしまいます。

|

|

|

9 白地龍の丸に草花文様更紗 堺 明治

龍と草花文様を丸紋にし、

龍は雨龍ともとれる形です。

何を文様にしたのか解りづらいですが、

そこが和更紗の面白いところでしょう。

|

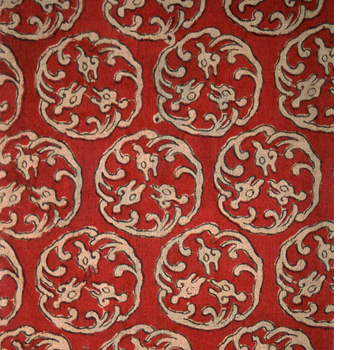

10 赤地丸雨龍文様更紗 江戸後期

随分省略した雨龍ですが、

単純化したパターンは

文様の作り方としては面白いです。

|

|

|

11 緑地雨龍丸文様更紗 京 江戸中期

江戸時代の裃文様を復元した雨龍文様。

図案=熊谷、彫り=内田勲、染め=中野史朗。

詳細は拙著『和更紗江戸のデザイン帳』をご覧ください。

|

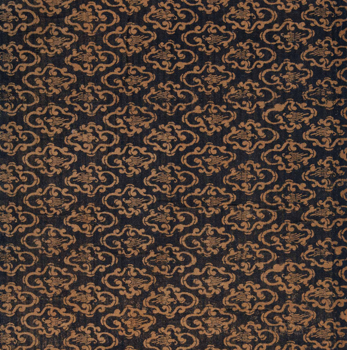

12 黒地雨龍文様更紗 江戸後期

小紋染めなどに見られる、

菱形の格子状の文様になっています。

雨龍は丸や四角、縞文様に変形して

使われることも多かったのです。

|

|