|

芹沢銈介

Facebookページに芹沢銈介のことを書いたら、それをご覧になったクマさん、熊谷博人さんから

「芹沢銈介全集をいつでも貸しますよ」と、ありがたいメールをいただきました。

お言葉に甘えて、さっそくお借りしてきましたが、仕事が邪魔をしてなかなか本を開くことができませんでした。

本を拝見する前に仕事の合間をつかまえて、横浜高島屋で開催中の「デザイナー芹沢銈介の世界」展をチェック。

きもの、帯、もちろんのれん、壁掛け、それぞれに実物ならではの迫力を感じました。

なかでも「カッコいい、美しい!」と思ったのが「松文壁掛」。

渋い褐色の地に黒と白できっぱりとしたデザインの松の文様が並んで、見た瞬間に心を奪われました。

一般に紅型様式の作品が知られる芹沢銈介ですが、

日本の伝統を踏まえたモダンなデザインの、なんというか節度のある斬新さに私は惹かれます。

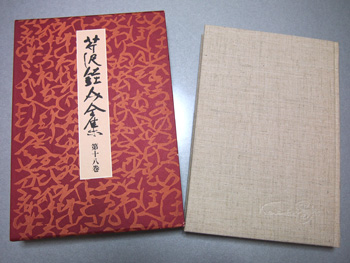

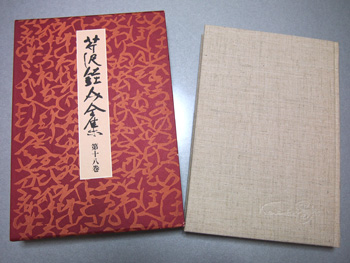

さて、そうしてやっとお借りした「芹沢銈介全集」の第十八巻を開いてみることに。

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

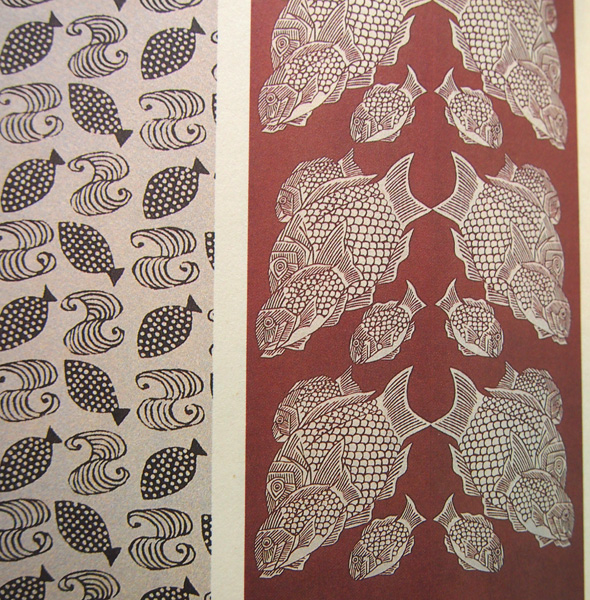

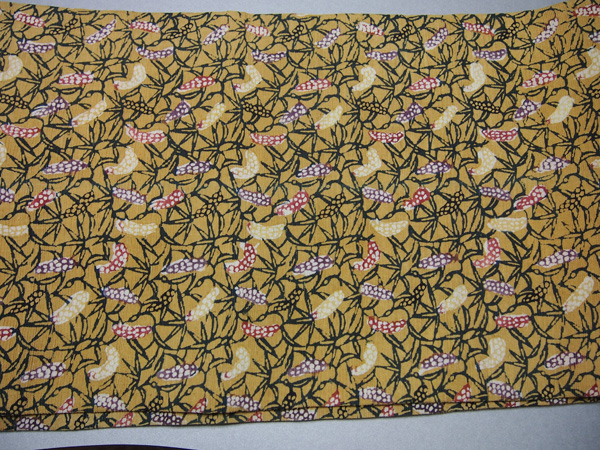

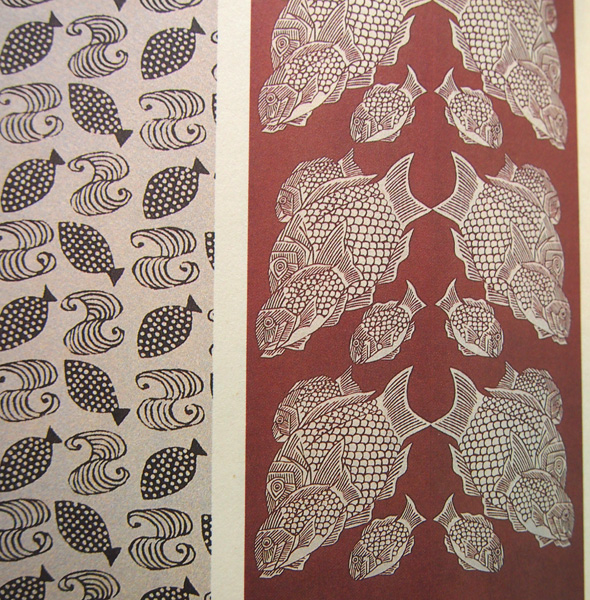

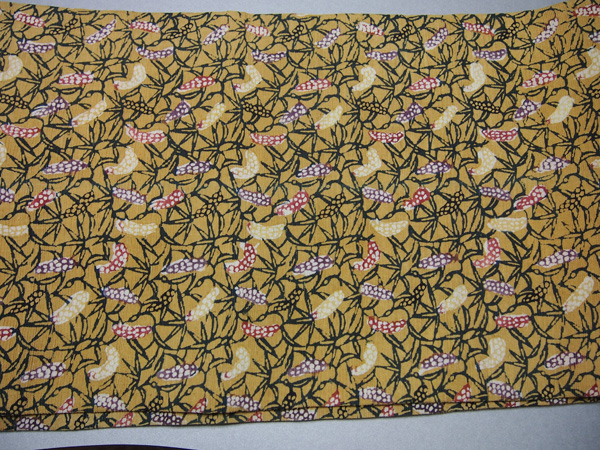

右が先日のNHK日曜美術館で見て、その描写にびっくりした「鯛泳ぐ文」です。

高島屋の展覧会で実物を見たら、テレビよりも色が柔らかくおとなしめでしたが、

この鯛の頭(かしら)部分の描写は、やはりすごいなと思います。

それに比べて、左の魚はなんだか可愛らしいですね。

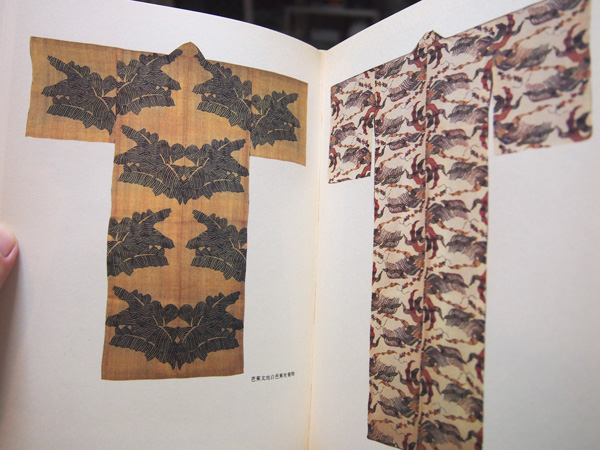

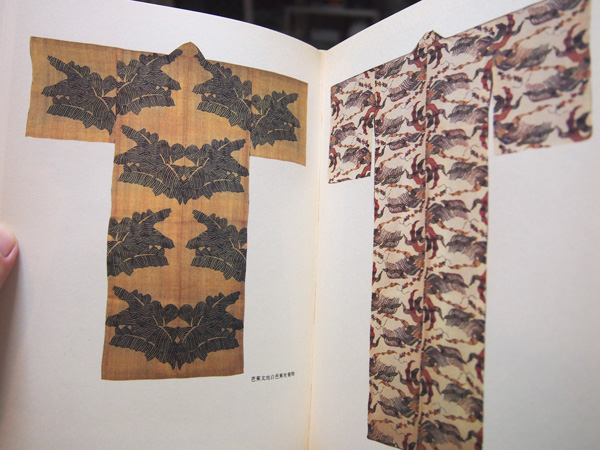

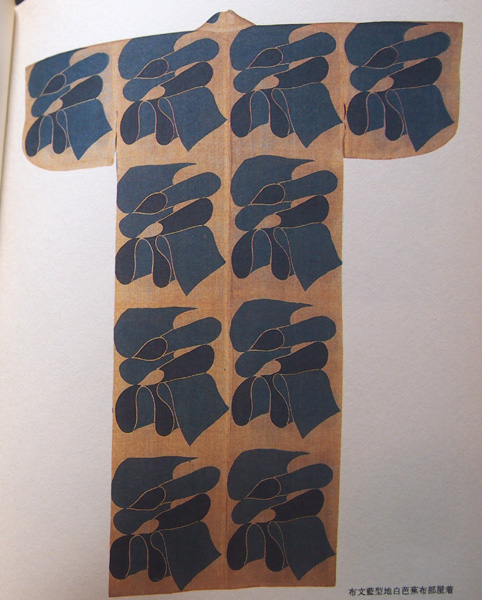

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

芭蕉布に芭蕉文の部屋着。かっこいいです。

展覧会では文様の名前は掲示してあっても、素材が何かを書いてくれていなかったので、

この全集で、あらためてそれぞれの素材を知ることができました。

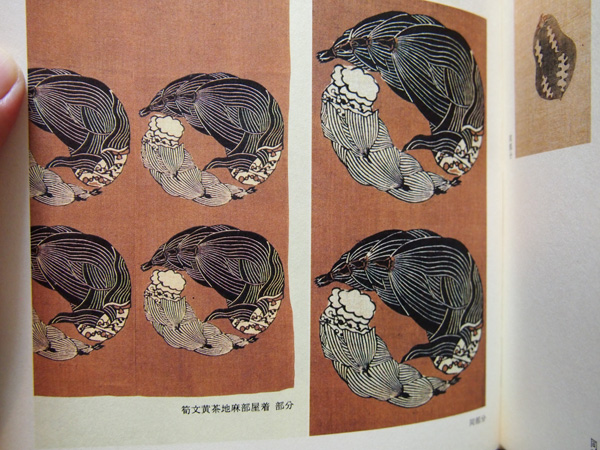

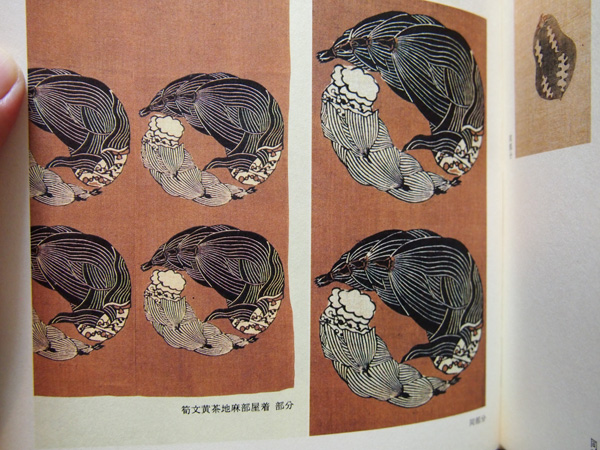

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

筍で丸文をつくっちゃったんですね。でも、丸の中におさまらない生命力を感じます。

掘られた後の姿なのに、今にもビンっと跳ね返って天を目指しそうな勢い。

それにしても、黒の使い方が素敵だなと思います。

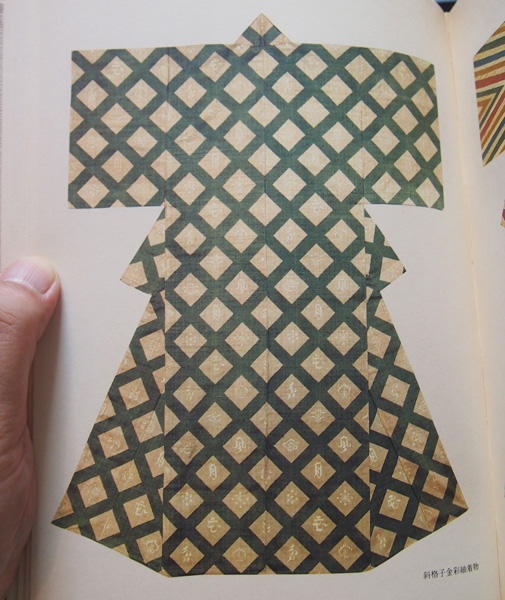

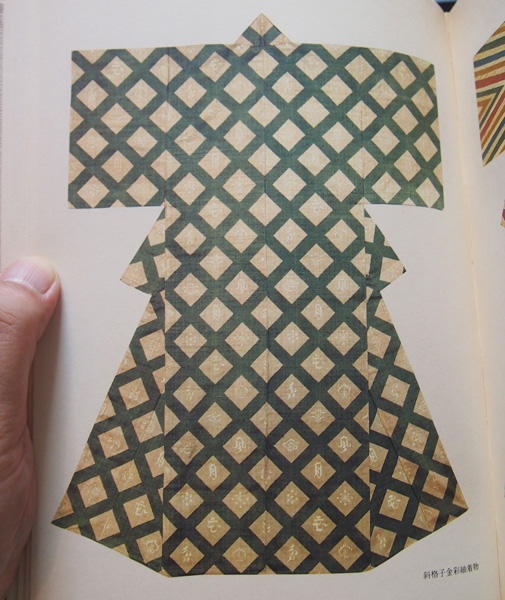

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

斜格子の中に文字や文様を金彩で載せています。

金彩が控えめなので、よく見ないと分からないけれど、

これを着ると人の動きで文様が見えたり見えなかったりするのでしょうね。

それってすごくカッコ良くないですか?

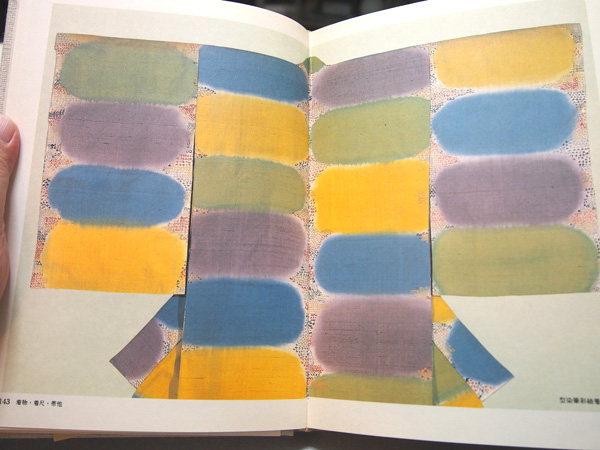

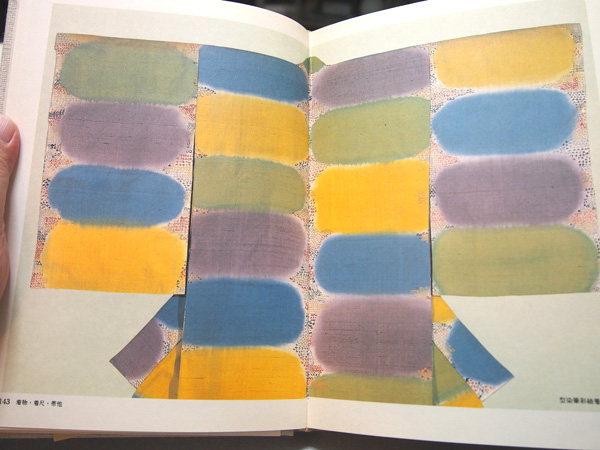

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

大きな楕円を重ねた、その隙間にびっしり描かれた細かい文様。

赤や紺色、時に金彩を使って描いていくのは楽しかっただろうなあと勝手に想像しています。

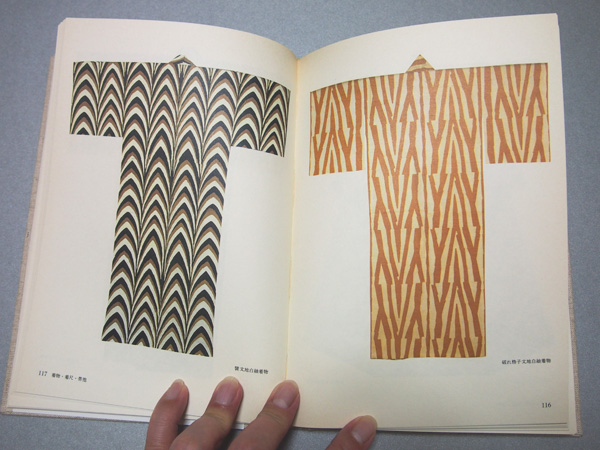

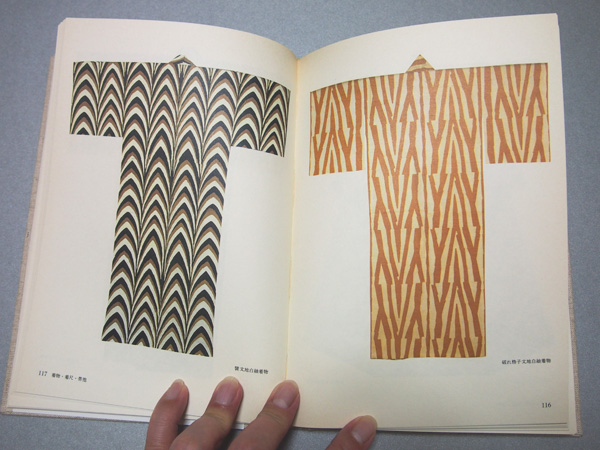

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

右側の破れ格子は展覧会でも見ましたが、写真より明るい黄色でした。

すごくモダンなきもので、見たとたんに「京マチ子!」って思ったんですが、これまた古いと笑われそうな連想です。

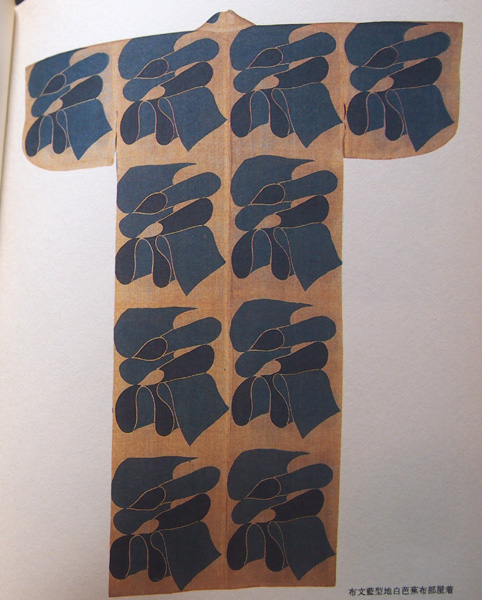

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

「布文字」だと思うのですが、いったい何という字なんでしょうか。

よくもこんなデザインを考えるものです。2次元のものを3次元に構想し、それを2次元に収める。

私みたいな凡人には到底思いつかない技です。

中央公論社刊「芹沢銈介全集 第十八巻」より

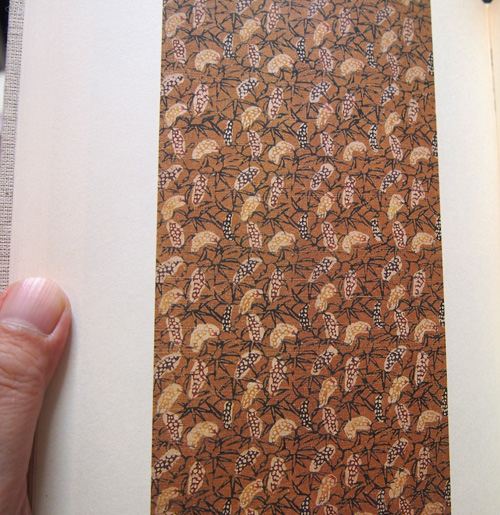

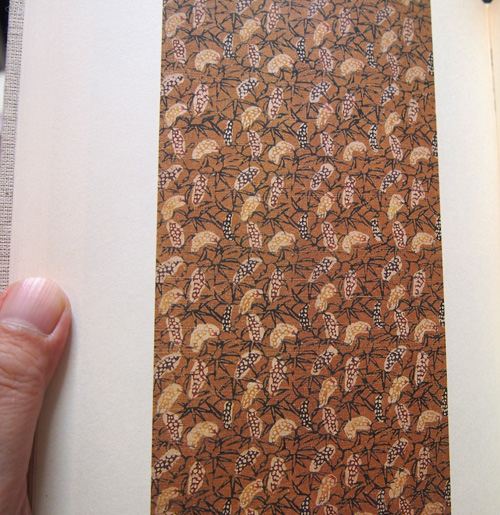

本のページを繰っていたら、見覚えのある文様が出てきました。

さて、どこで見たのか・・・。

これだ! なんと私のうちにあったのです。

時々きものや帯をくださる方がいて、たぶんその方からいただいたうちの1本だと思います。

この夏に茶箱をひっくり返していて、あらためて見ると可愛いなと思っていたところでした。

全集のものと比べると白抜きの部分が1種類足りないのですが、型はそのものです。

次にお出かけするときは、この帯になにかきものを合わせてみましょう。

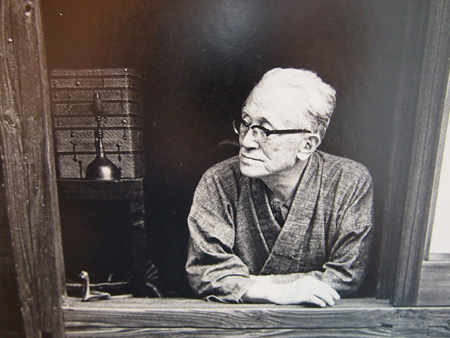

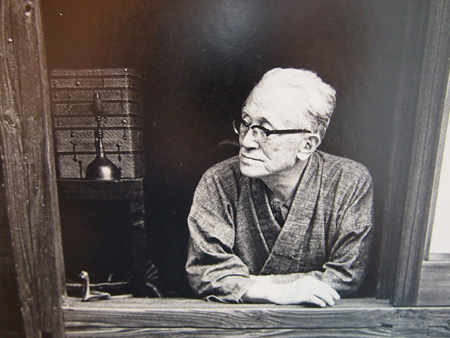

ところで、私が芹沢銈介をはっきりと意識したのはン十年前に倉敷の大原美術館で

「芹沢銈介の蒐集 もうひとつの創造」という展覧会を見てからです。

それまでも駒場の日本民藝館に遊びに行ったりして、名前や作品を知ってはいたのですが、

この展覧会を見て、こんなにセンスが良くて、面白い人だったのだと彼は一躍、私の中でスターになりました(笑)

作品展ではなくコレクション展だったのに、いかにも人柄が表れていて「ああ、この人いい!」と思ったのです。

「芹沢銈介の蒐集 もうひとつの創造」図録

久しぶりに図録を引っ張り出してみました。

芹沢銈介のコレクションにジャンルという言葉はない。あるのは本人の感性だけ。

洋の東西を問わず、南北を問わず、値段の高い安いも問わない。

その一つひとつに芹沢銈介が宿るくらいの愛情を感じたものです。

「芹沢銈介の蒐集 もうひとつの創造」図録より

ン十年たっても、ことあるごとに思い出すのが、このギリヤークの鮭皮服。

鮭の皮で服が作れるの? においはどうなの?と展覧会でくんくんした覚えがあります。

「芹沢銈介の蒐集 もうひとつの創造」図録より

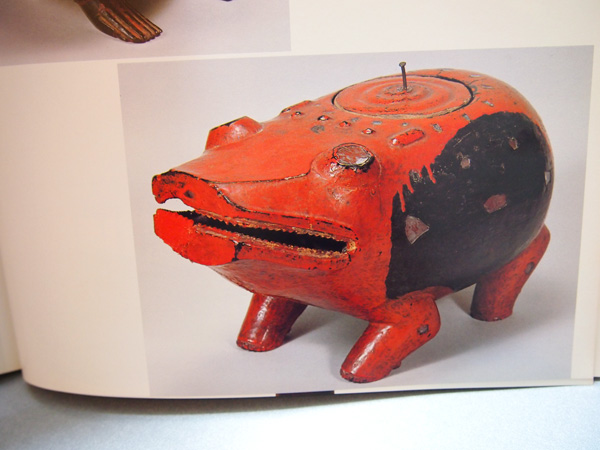

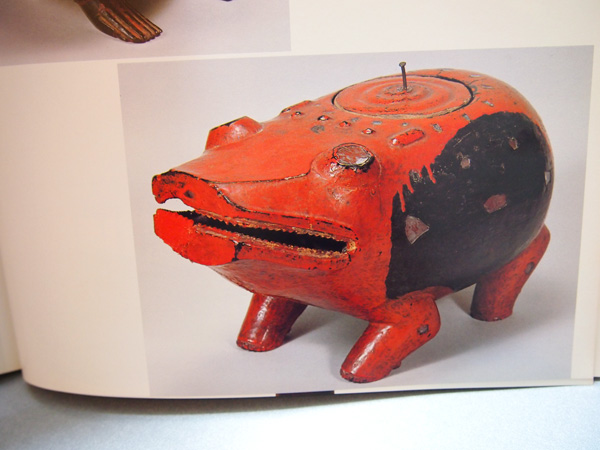

タイのがまがえる型の漆の蓋物。ユーモラスなその姿よりも蓋のてっぺんに刺さった釘がすごく印象的でした。

本来、そこには細工がなされたつまみがついていたのでしょうが、いつの間にか取れてしまい

不便だから釘を刺して使っていたのでしょう。

ふつうのコレクターなら、そんなものは買わないと思うのですよ。

でも、そうして人が使い続けたものだからこそ、芹沢は買ったのでしょう。

その芹沢の眼差しに二十歳そこそこの私は、なんだかキュンとしちゃったわけです。

「芹沢銈介の蒐集 もうひとつの創造」図録より

芹沢銈介つながりで、ン十年のことまで思い出してしまいました。

横浜高島屋の展覧会は、10月6日までですが、来年早々、京都や大阪に回るようです。

ぜひ、ご覧になってください。

文・写真 八谷浩美

03 October 2014

|