|

「きものの文様」 文化学園服飾博物館

刺すように冷たい風が吹く土曜日、新宿の文化学園服装博物館(渋谷区ですが)へ

「きものの文様」展を見に出かけました。

「クマさんの文様がたり」が30回を迎え、私たちの文様に対する目も少しは開かれてきました。

この時期に本物を見に行くことは、今後の「クマさんの文様がたり」を楽しむうえでも意味のあることかと思いました。

さすが服飾系大学の博物館だけあって、展示されているきものの質の高さにまず目を見張りました。

特に旧財閥三井家の奥様方のきものといったら、その贅沢さと保存状態の良さに圧倒されます。

江戸時代後期の「竹尽くし文様の打掛」などは、今仕立て上がってきたと言われても信じてしまいそう。

深い深い青の地に5種類ほどの竹が見事な刺繍で表されていました。

今の私たちには想像もつかないくらいお金持ちだったであろう三井家のことですから、

たぶんとても特別な時のために仕立て、1回着たらもう二度と着ることはなかったのかもしれません。

元禄のころから幕府の為替御用を引き受けていた財力は、庶民から見れば天文学的な規模だったのでしょう。

白地に墨色の松林が雲文のように肩や裾に広がっている小袖が、なんとも格好いいなと近づくと、

その墨色にどこか表情があるように思えました。

なんと墨色一色と思っていた部分が、いったいどうやって!と思うような細かい細かい鮫小紋でした。

目を細めてよーく見ないと分からないけれど、そこには職人の執念のような技が隠れていたのです。

次に「?」と思ったのが「腰巻裂」と紹介されていた宝尽くしの刺繍で埋め尽くされた豪華な裂です。

腰巻といえば裾よけのことだとばかり思っていましたが、その裂は、どう見ても肌着とは思えません。

「武家の女性の夏の正装」と書いてあるし…。

帰宅して調べたところ、信長の妹、お市の方の絵にある、きものを腰から下に巻きつけていたものが

腰巻だそうです。写真付きでこちらに説明があります。

袖が飛行機の翼のようにピンと立っているのは、

帯のテの部分に硬い芯が入っていて、それを袖に通しているからだそうです。

おしゃれのためとはいえ、なんだかすごいことをしていたものです。

きものには梅や桜だけでなく、ありとあらゆる自然が文様として取り込まれているのだと、今回あらためて思いました。

そして、それらの文様に込められた意味は健康や家内安全、商売繁盛だったり、遊び心だったり現世的で前向きです。

意味を込めるということでは、17世紀オランダ絵画のいわゆる「寓意画」を思い出します。

しかし、フェルメールたちの絵に描き込まれた懐中時計やどくろなどは教訓とか戒めを表したもので、なんだか暗い。

江戸期は商人が力をつけていった時代だと思いますが、

それは17世紀オランダも同じことのはずなのに、ここまで違うのは宗教観の違いでしょうか。

自然に親しみ、受け入れ、そしてデザインとして昇華させて、楽しんできた日本の文化を誇りに思いますし、

これからの私たちもそうありたいと願います。

さて、この日の私たちのきものをおまけにご紹介します。

左は数色の色や柄で構成された縞のきものに半幅帯、右は細かい麻の葉の小紋に牡丹の帯です。

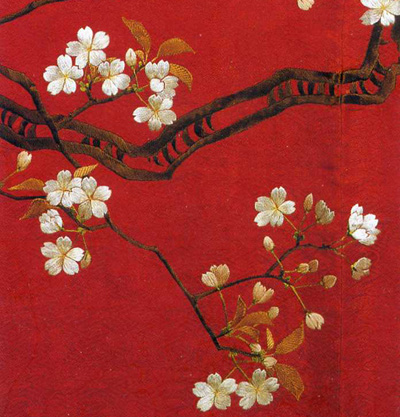

*梅と桜文様の衣裳の写真は「きものの文様」展パンフレットとチケットから。

文/八谷浩美 人物写真/元木昌子

18 February 2013

|