|

きものとは直接関係ないのですが、民藝つながりです。

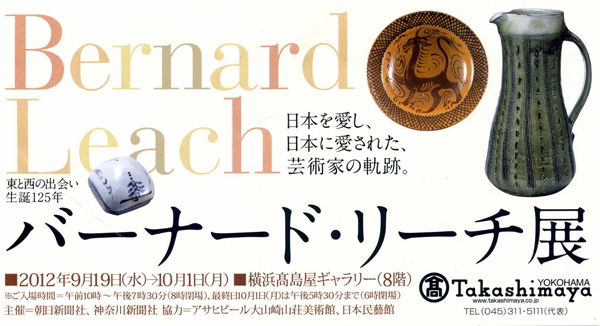

先日まで横浜高島屋で行われていた「バーナード・リーチ展」を見に行きました。

民藝館での「作陶100年記念バーナード・リーチ展」に行けなかったので、こっちは逃すまいと出かけたのです。

バーナード・リーチの陶器は、ウェッジウッドやロイヤルダルトンとは違った、イギリスの普段着の味わいがあります。

それに加えて、日本人が作ったかと思えるほど東洋的な作品も多いですし、日本各地の民窯の味わいも加わります。

今回の展覧会のお客は、65歳以上の人がすごく多かったように見受けました。

昭和40年代の民藝ブームのころ、若かった世代でしょうか。

面白いのは、リーチの作品を見ていると彼の友人たちの名前が私の頭の中に浮かんでくること。

セントアイヴスに一緒に窯を造った濱田庄司はもちろんのこと、富本憲吉、河井寛次郎、そして芹沢銈介まで。

リーチのすぐ傍らに彼らがいたことを感じさせる作品が多いのです。それは、単に誰々風といったことではないのでしょう。

民芸運動において、彼らは協力して研究したり、地方の民窯を指導したりしていたようですから

そんななかから、目の前にある作品が生まれてきたと思うと、楽しかったのだろうなあと、うらやましくなります。

また、いくつかの皿に制作年が入っていたのも面白かったです。

ふつう作家さんが制作年を作品に入れる時は花瓶の下のほうとか、皿や碗の裏とかに入れると思うのですが

リーチは皿の縁に時計の文字盤のように数字を入れています。実際、それが制作年だと分かるまでに時間がかかったほど。

デザインの一部として大きく書かれた数字がおしゃれです。

「リーチ展」については、いろいろな方がブログ等に書いていらっしゃるので、ここから先は

バーナード・リーチが窯を築いたセントアイヴスについての個人的な思い出を書きます。

ずいぶん昔のことですが、ロンドンのクラフト・カウンシルに、どこかで工芸の展覧会がないか聞きに行ったことがあります。

そこに展示してあったバーナード・リーチのティーポットとカップ&ソーサーのお揃いに目を引かれました。

鎬(しのぎ)の入った薄緑色のティーセットに心惹かれ、

「そうだ、セントアイヴスに行ってみよう!」と思いついてしまったのです。

日を改めて、ロンドンからインターシティという特急列車に乗り、西へ西へ。

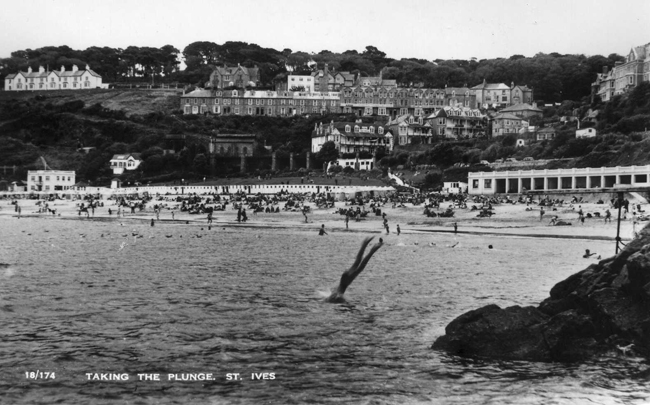

セントアイヴスは大西洋に突き出した半島にあるリゾート地ですが、私が行った春先は、とてつもない風が吹き荒れていました。

自らも木彫家である宿の主人は「いやあ、今日はソフトなほうだよ」と言っていましたが。

彼に「リーチ・ポタリ―に行けるかしら」と聞くと、

「あそこは今は閉まっているからバーバラ・ヘップワースのアトリエに行くといい」と勧めてくれました。

リーチのティーセットに惹かれて、下調べもせずに西の果てまで来てしまったのは、おまぬけでしたが、

彫刻家バーバラ・ヘップワースのアトリエもなかなか素敵でした。

ヘンリー・ムーアと並んでイギリスを代表する彫刻家の息遣いが聞こえるような、

今の今まで作業をしていたといった風情の仕事場。

光がたっぷり差し込むアトリエは、なんだか幸せな空気が充満していました。

そのあとは、狭い街のあちこちにある、、ギャラリーやショップをめぐりました。

土産物屋で買ったアンティークの絵はがきには、昔のセントアイヴスの様子がありましたが、

きっと今もそれほど変わらないのでしょう。イギリスですから。

強風に逆らいながら半島の先のほうへ歩いて行くと

「ああ、この先はアメリカ大陸まで陸地がないんだ」と実感します。

そんな最果て感がもたらす自由な気分と、

やけに明るい日の光が多くの芸術家を引き寄せたのではないか、そんなことを思いました。

今はリーチ・ポタリーも整備されて見学もできるようです。

若いころのように行動力があれば、またあの最果ての吹き荒ぶ風に吹かれてみたい気もします。

話がだいぶ脱線してしまいましたが、「バーナード・リーチ展」は

来週10月10日から大阪高島屋、10月31日から京都高島屋でも開催されます。

今また密かに注目されている民藝に興味のある方は、お出かけされてはいかがでしょう。

文・写真/八谷浩美

05 October 2012

|